Se l’autonomia differenziata si abbatte sui beni culturali.-di Battista Sangineto

Il sentirsi italiani ed il senso di cittadinanza e di appartenenza al nostro Paese sono strettamente legati al Patrimonio della cultura che si è depositato, per millenni, sui paesaggi dell’Italia. Perché, come scriveva Ranuccio Bianchi Bandinelli:

“L’Italia è considerata giustamente il paese più ricco di monumenti artistici, segni visibili di una altissima civiltà, che un tempo fu di insegnamento e di modello all’Europa; il paese dove più fitte e più dense sono le stratificazioni storiche […] e queste stratificazioni storiche hanno lasciato ovunque una traccia così ricca, che non ha eguali in nessun altro paese. È questa stratificazione che conferisce all’Italia e agli italiani un particolare modo di essere, l’essenza stessa delle nostre personalità” (L’Italia storica e artistica allo sbaraglio, 1974).

La potestà legislativa sul Patrimonio culturale e paesaggistico è stata, finora, prerogativa della Repubblica, della Nazione, del Ministero dei Beni Culturali e non delle Regioni che secondo il disegno di legge di Calderoli, invece, sarà trasferita alle Regioni.

Un trasferimento che comporterà la cessione alla Regioni delle funzioni e delle competenze delle Soprintendenze, organi periferici del Ministero della Cultura, violando l’articolo 9 della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, che è nella prima parte, quella teoricamente intangibile della Carta.

Funzioni e competenze delle Soprintendenze e dei Soprintendenti che Matteo Renzi definiva così: “Sovrintendente è una delle parole più brutte di tutto il vocabolario … Sovrintendente de che?”. Un milieu culturale che, negli ultimi due decenni, è stato assecondato e favorito dalle politiche del Pd come, sopra tutti, la riforma Franceschini del ‘Ministero dei beni culturali’ che non solo ha separato la tutela dalla valorizzazione e sminuzzato i territori e le competenze, ma che era arrivata ad un passo dal permettere che i musei, ormai autonomi, si costituissero, addirittura, in fondazioni di diritto privato insieme agli Enti locali.

A partire dalla sciagurata modifica del Titolo V della Costituzione -voluta e approvata dal centrosinistra con un solo voto di scarto, nel 2001- la valorizzazione e, persino, la tutela del Patrimonio culturale e del paesaggio sono diventate, purtroppo, oggetto di negoziazione fra Stato e Regioni. Quella modifica aveva attribuito, fra le tante altre cose, potestà legislativa concorrente alle Regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali, ma non si era spinta, per fortuna, fino alla tutela dei Beni culturali.

Le prime richieste di “autonomia differenziata” sono state avanzate, già nel 2017, da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna sulla scia della modifica della Carta tanto che stavano per essere approvate proprio da un altro governo di centrosinistra, quello Gentiloni, che, per fortuna, decadde prima della ratifica definitiva, nel giugno 2018.

Il disegno di legge 615 Calderoli, approvato il 23 gennaio 2024 in Senato, grazie all’ultraventennale connivenza dell’opposizione, può ora tranquillamente affermare che : “Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie”.

Quel che ci interessa ai fini del presente scritto, oltre alla vituperabile autonomia regionale sanitaria, è il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione regola, dal 2001, il grado di autonomia delle Regioni, consentendo loro di “personalizzare” le deleghe anche in materia ambientale, con i disastrosi risultati -in Emilia Romagna, in Liguria ed in Veneto- che sono sotto gli occhi di tutti.

La modifica del Titolo V della Costituzione contiene l’articolo 116 che richiama l’elenco delle materie trasferibili alle Regioni riportato in quello successivo, il 117. Tra queste materie, alla lettera “s”, figurano: la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali che significa, se non verrà modificata alla Camera, che queste materie saranno governate da ogni Regione. Non finisce qui, purtroppo, perché queste ultime potranno trasferirle, a loro volta, a Comuni, Province e Città metropolitane.

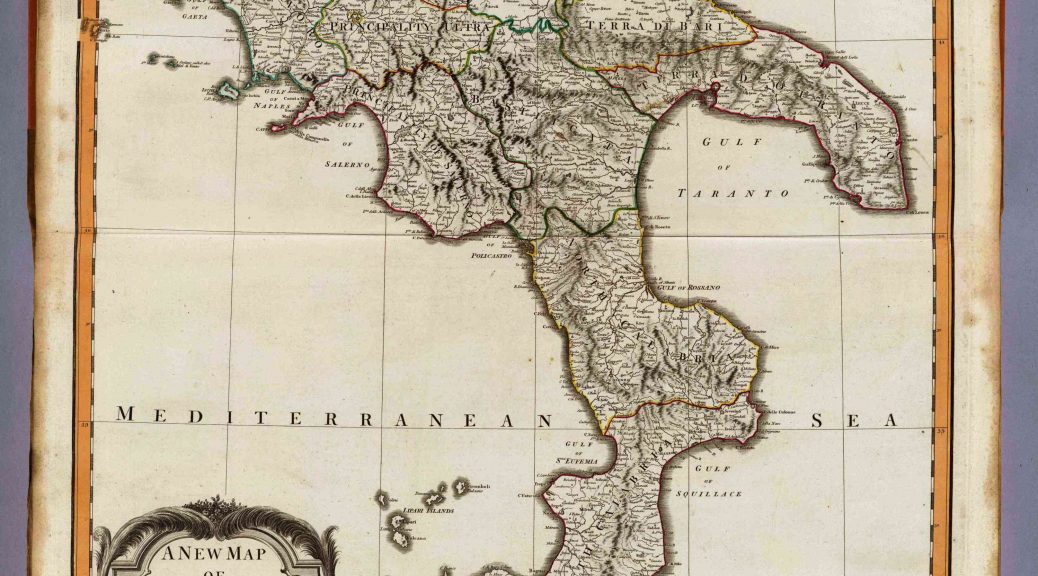

Mi fa ‘tremar le vene ei polsi’ il solo pensiero di quel che potrà accadere, per esempio, in Calabria se il presidente della Regione, chiunque esso sia e sarà, dovesse scegliere i Soprintendenti e i direttori dei Musei statali, dare o negare autorizzazioni a costruire o ristrutturare, apporre e far rispettare vincoli archeologici, paesaggistici e via dicendo. Mi chiedo, soprattutto, come potrà svolgere la stessa persona e la stessa Istituzione il ruolo sia di controllore sia di controllato.

Già nel 1960 Bianchi Bandinelli, forse il più importante antichista italiano del ‘900, amaramente scriveva: “L’Italia si sta distruggendo giorno per giorno, e tale distruzione […] è conseguenza del prevalere degli interessi della speculazione privata e della grossolanità culturale della attuale classe dirigente italiana […] perché è l’autorità ministeriale la massima tutelatrice e interprete della legge nell’interesse comune”.

Se dovesse essere approvato, anche alla Camera, questo Disegno di Legge anticostituzionale ed antiunitario la tutela e la valorizzazione del Patrimonio culturale, su cui si fonda il nostro comune sentirsi italiani, non sarebbero più prerogative della Repubblica e della Nazione, ma verrebbero spezzettate regione per regione e non rappresenterebbero più quegli argini, già fragili, che hanno impedito, finora, che dilagassero il cemento e l’oblio definitivo del passato, distruggendo, per sempre, quel tessuto connettivo che tiene insieme la Nazione, quell’ “essenza stessa della nostra personalità”, quel sentimento di orgoglio e di appartenenza all’Italia.

Un vero e proprio attentato all’Unità ed alla percezione collettiva della Nazione (come dice l’art. 9) con il complice avallo dei presunti nazionalisti.

da “il Quotidiano del Sud” del 10 aprile 2024