Il Pd ha “divorziato” dal Mezzogiorno.-di Gianfranco Viesti

Dopo il Molise, l’Abruzzo; e poi la Basilicata. Certo, ogni regione ha la sua storia, e c’è stata la Sardegna; i risultati si inquadrano in dinamiche nazionali.Ma non si sfugge: le forze del centro-sinistra, e in particolare il Pd, non riescono ad offrire agli elettori del Sud, che pure sono più mobili nelle proprie scelte di quelli del resto d’Italia, forti motivazioni per il voto.

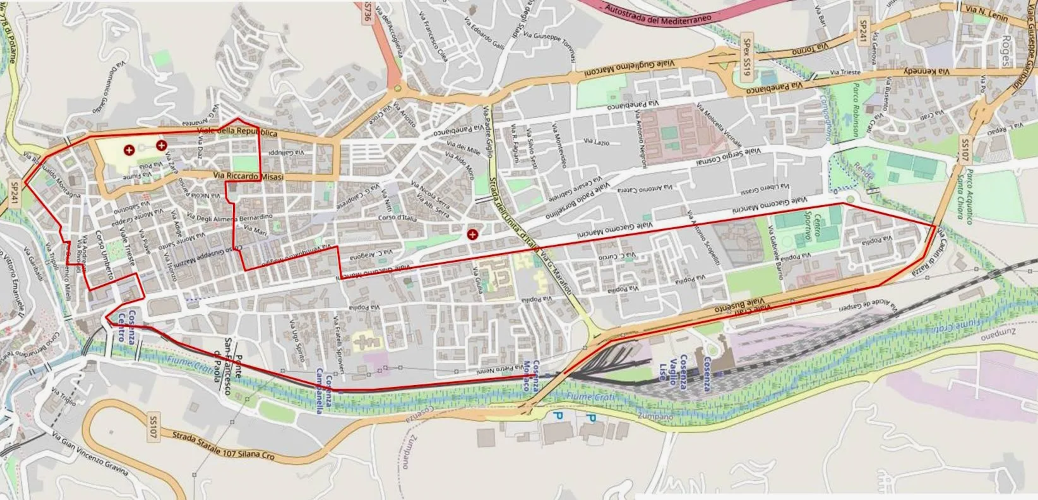

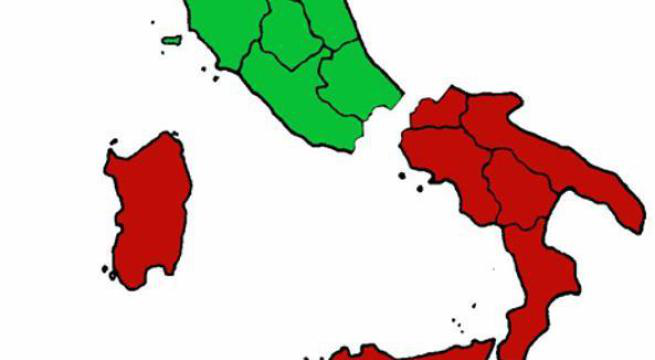

La tendenza era già visibile alle politiche: se nel 2018 solo 11 elettori meridionali su cento si erano recati alle urne per votare Pd e Avs/Leu (il dato tiene naturalmente conto anche degli astenuti) nel 2022 la percentuale era scesa al 9 (17% al Centro-Nord), nonostante il fortissimo declino dei 5 Stelle.

Quelle forze politiche avevano perso, nel 2018-22, il 19% dei voti (il 10% al Centro Nord). Il Pd non riesce a recuperare voti al Sud; ma, senza quei voti, non si potrà mai determinare una vittoria delle attuali forze di opposizione alle elezioni politiche generali.

Perché? A mio avviso per due ordini di motivi: perché il Pd, ormai da tempo, ha “divorziato” dal Sud; perché il Pd, in particolare al Sud, “non esiste”.

Gli elettori meridionali non riescono a vedere proposte politiche del Partito Democratico che possano influire sulle loro vite, sulle loro opportunità e speranze. Dagli esponenti di quel partito vengono declamazioni assai generiche; e proposte di interventi principalmente per destinare più incentivi alle imprese perché investano e assumano al Sud.

Poco, molto poco, quasi niente, che possa migliorare concretamente la loro vita: proposte per potenziare i servizi di istruzione per chi frequenta la scuole (mense/orario prolungato) o le ha abbandonate; per migliorare i livelli di assistenza in sanità, tanto nella fondamentale prevenzione, quanto nei servizi territoriali e ospedalieri; per accrescere e sviluppare qualitativamente il welfare locale, che al Sud ha dimensioni infinitesime, e che inchioda la condizione di molte donne negli obblighi di cura; per garantire ragionevoli servizi di mobilità a corto e medio raggio ai ragazzi e agli anziani prigionieri in piccoli comuni interni.

Un filo rosso lega questi temi: attengono tutti alla disuguaglianza nelle condizioni di vita fra i cittadini; disuguaglianza che non dipende solo dalle caratteristiche socioeconomiche degli individui (età, genere, ceto, lavoro) ma anche dalla situazione dei luoghi in cui essi vivono. E che non si combatte con piccole provvidenze speciali destinate “al Sud” ma con politiche nazionali di ampio respiro ispirate al perseguimento di una maggiore uguaglianza. Che partono dalla definizione e quantificazione di quell’insieme di diritti di cittadinanza di cui ogni italiano dovrebbe godere indipendentemente da dove vive (che pur previsti in Costituzione non sono mai divenuti realtà) e che da essi traggono principi e criteri per tutte le politiche pubbliche, correnti e di investimento.

Insomma, quello che si sta dicendo è che il Pd ha “divorziato” dal Mezzogiorno perché ha abbandonato il perseguimento della lotta alle disuguaglianze come grande riferimento della sua proposta politica. Ma vi è di più. È anche da esponenti di quel partito che è venuto un forte sostegno a scelte che hanno significativamente aumentato quelle disuguaglianze.

Dalle politiche di “contrazione cumulativa e selettiva” del sistema universitario italiano, che hanno esplicitamente favorito la migrazione di studenti da Sud a Nord (quanti sanno che dal 2013 la possibilità di reclutare docenti dipende anche dall’ammontare delle tasse universitarie e quindi è maggiore per gli atenei con gli studenti che provengono da famiglie più abbienti?) all’assenza della “deprivazione sociale” come criterio allocativo del fondo sanitario nazionale, pur previsto dalla legge.

Non è un caso che sia stato l’attuale presidente del Pd ad aprire in misura decisiva la strada alle richieste di autonomia regionale differenziata (la “secessione dei ricchi”); lo stesso esponente politico il 5 aprile scorso ha lamentato che il criterio di riparto del Fondo Sviluppo e Coesione sia “troppo sbilanciato sul Sud e poco sul Nord”.

Al Sud il Pd si presenta come una coalizione di singole personalità, ciascuna con il proprio seguito di consenso. Non è organizzato con una rete di comunità, presenti sul territorio, che mirano ad allargarsi, ad avvicinare altri cittadini; che discutono di politica, che perseguono obiettivi comuni su base locale o nazionale. Eppure, il tessuto associativo al Sud è molto più ricco di quanto si possa immaginare: ma molto raramente si tratta di gruppi che si caratterizzano con le insegne del Pd. Se si vuole fare politica non si va in un partito.

Si dirà che questo caratterizza più forze politiche, più luoghi del paese. È vero. Ma per il Pd al Sud si tratta di un tratto fondamentale, dirimente. I suoi due maggiori esponenti, i presidenti di Campania e Puglia, hanno una rete di consenso di carattere strettamente personale; le loro scelte di governo sono innanzitutto finalizzate al mantenimento e all’allargamento di questa rete. Come si è visto dalle recenti vicende giudiziarie pugliesi, questo porta a includere nel perimetro della propria coalizione altri esponenti politici, non per le loro idee, ma in quanto portatori di ulteriori “pacchetti” di sostenitori. Anche indipendentemente dai modi usati per metterli insieme.

Non si aderisce al Pd: si entra nella cerchia di De Luca o di Emiliano. Nel recente caso lucano, le elezioni regionali sono state vinte dal centrodestra (con un Presidente che non risiede nemmeno in Basilicata) perché alcuni esponenti già del Pd sono trasmigrati da quel lato, portando con sé il proprio, cospicuo, “pacchetto” personale di sostenitori.

Una eccellente classe dirigente di origine popolare o diessina caratterizzava tutta la Basilicata: era tenuta insieme da valori comuni, le assicurava un governo locale e regionale di qualità, garantiva un consenso da regione “rossa”. Si è liquefatta nell’ultimo decennio a seguito di una lotta senza quartiere fra singole personalità del Pd. Fino all’incapacità di scegliere un candidato presidente a pochi giorni dalla presentazione delle liste. Si dirà, giustamente, che il quadro a destra non è certo molto differente. Ma, forse, se si vuole riportare alle urne gli Italiani che non votano più, è anche dal segnare questa diversità che si può ricominciare.

Sinora, l’azione della nuova Segretaria si è rivelata, purtroppo, impalpabile. Si guardi la recentissima proposta sulla sanità a firma Schlein: non affronta il tema delle disuguaglianze nel diritto alla vita esistenti in Italia; della circostanza che, specie in Calabria e in Campania, si muore di tumori curabili perché il diritto allo screening preventivo non è garantito e li si affronta quando è troppo tardi. Si leggano le cronache: sugli assetti del partito, sulle giunte, sulle candidature. Cambiare il Pd non è certo una passeggiata. Ma, continuando così, la Basilicata rischia di diventare la regola e la Sardegna l’eccezione.

da “il Fatto Quotidiano del 28 aprile 2024