Cosenza. Richiesta di vincolo paesaggistico al Mic- di “Diritto alla città”

La città di Cosenza ed il suo paesaggio sono sotto assalto da molto tempo, ma negli ultimi mesi ed anni l’attacco si è fatto più duro, forse è quello finale, quello all’ultimo metro cubo di cemento armato. Un assalto che è rivolto sia alla città antica, a monte, sia alla città otto-novecentesca, a valle. E se il Centro storico è, in teoria, ‘protetto’ da un vincolo diretto con il D.M. del 15.07.1969, poi ampliato a tutte le colline circonvicine nel 1992, la città fine ‘800-primi del ‘900 è priva, se si escludono limitate porzioni confinanti con il Centro storico, di questa dovuta tutela da parte del Ministero della Cultura.

La speculazione edilizia ha iniziato ad aggredire le aree più nobili dei quartieri vallivi con abbattimenti di edifici centenari e ricostruzioni di orribili, enormi e altissimi palazzi di cemento armato che occupano più di 2 o 3 volte la cubatura precedente, in particolare nei quartieri di Via Rivocati e di Piazza Santa Teresa.

L’attacco finale è stato, dunque, sferrato in primo luogo contro i titolari del diritto alla città: i cittadini. Noi cittadini delle Associazioni civiche cosentine-Associazione Riforma-Rivocati APS, Ri-ForMap APS, Ciroma, Civica Amica, ResponsabItaly APS, Comitato Piazza Piccola- costituitici in un Coordinamento denominato Diritto alla città abbiamo deciso di smetterla di subire. Reclamiamo il diritto alla città, rivendichiamo il potere di dar forma ai processi di urbanizzazione, ai modi in cui le nostre città vengono costruite e ricostruite, e iniziamo rivendicare il potere di farlo in maniera radicale.

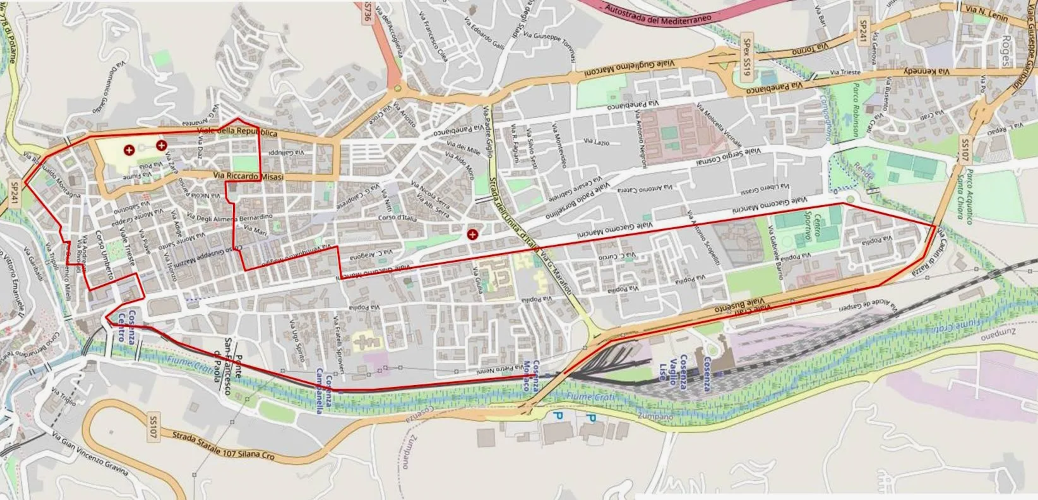

Il Coordinamento delle Associazioni si oppone alle devastazioni del paesaggio urbano e periurbano e si oppone all’esproprio dei diritti costituzionali e civici dei cosentini. Il Coordinamento delle Associazioni civiche cosentine Diritto alla città ha deciso di iniziare a rivendicare il ‘Diritto alla città’ dei cosentini ha chiesto, con urgenza, al Mic ed alla Soprintendenza Abap di Cosenza, organo periferico del suddetto Ministero, la rapida pubblicazione, prima, e la celere approvazione, poi, di una DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO ai sensi dell’ART. 136, C. 1 LETT. C, D. L. N. 42/2004 e S.M.I., per l’Ambito territoriale di seguito descritto (vedi cartina allegata).

L’area è stata – per motivazioni storiche, architettoniche, urbanistiche, ambientali e archeologiche- delimitata dai sottoscritti così come di seguito descritto.

Ad Ovest, partendo dal perimetro del vincolo paesaggistico esistente di cui al D.L. del 1969, raggiunge viale della Repubblica, comprende il settore di Via Misasi e scende lungo la Via Arabia fino a comprendere le vie Cattaneo, Mazzini e Marini. Da tale ambito sale a Nord lungo la direttrice di via XXIV Maggio- via Medaglie d’Oro, si raccorda al viale Mancini fino a raggiungere il confine con il Comune di Rende.

Da tale limite comunale scende lungo la riva sinistra del Crati fino a raccordarsi con l’area della vecchia Stazione Ferroviaria e giungere al ponte Alarico a Sud, collegandosi all’area già precedentemente vincolata dal suddetto D.L. del 1969, relativa al settore in sinistra del fiume Crati. Il citato D.M. del 15.07.1969, la cui estensione lungo il lato Est, settore in destra del fiume Crati, interessa le colline presilane, breve tratto della strada statale silana per Aprigliano, lo sviluppo della strada vicinale di Serra Caruso, il tratto del fiume Crati sino alla sua confluenza con il torrente Ispice, i limiti comunali dei Comuni di Rovito e Zumpano fino alla confluenza del canale Cannuzzo col Crati per raccordarsi al ponte di Alarico.

La nostra proposta di vincolo paesaggistico -le cui motivazioni dettagliamo di seguito- completa, pertanto, i contenuti del vincolo paesaggistico già in vigore, contribuendo significativamente alla salvaguardia delle aree oggetto di interventi così da esaltarne il significato e il valore.

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONI STORICHE, ARCHITETTONICHE, URBANISTICHE,

ARCHEOLOGICHE E AMBIENTALI DELLA RICHIESTA DI VINCOLO

L’area sita nel comune di Cosenza, posta nell’area valliva compresa tra i due fiumi e in continuità espansiva con l’abitato storico, già sottoposto a tutela ambientale e paesaggistica ai sensi della legge 29.06.1939 n°1497 con decreto ministeriale 15.07.1969, costituisce l’insediamento lungo le rive dei fiume Crati e Busento, completando la composizione urbana, già dotata di impianti pubblici di notevole interesse monumentale, con palazzi privati che riflettono le visioni urbanistiche e architettoniche di sviluppo nella prima metà del Novecento. In tale contesto la città di Cosenza completa, nel periodo indicato, la definizione del processo insediativo urbano portato poi avanti a partire dagli anni ’60 del XX sec.

L’espansione era storicamente presente nel quartiere suburbano dei Rivocati, già in età romana. Insediamento consolidato in età medievale con funzione mercantile (Fiera della Maddalena – 15 al 30 luglio e la fiera dell’Annunciata dal 1551, con il 25 marzo di ogni anno, nella grande spianata del Carmine.

Presenti l’impianto della Riforma, ubicato in corrispondenza dell’altura dominante e derivante da impianti religiosi del XIII sec. e dei Domenicani, dal XV sec.

Tali strutture costituiscono la conferma dei nuovi indirizzi di sviluppo, legati al processo economico di trasformazione ed evoluzione dell’abitato lungo la valle del Crati.

L’asse principale risultava sempre quello costituito dalla via Consolare romana Annia-Popilia con il polo della Riforma, nel quale convergevano gli insediamenti del sistema collinare pedemontano dell’Appennino tirrenico. Era presente un sistema di fondaci nel rione Rivocati-Carmine, posti nel settore Nord appena oltre il Busento.

La presenza della popolazione nella seconda metà del XIII secolo si attestava intorno alle 3.000 unità fino alla metà del XV secolo, con incremento dal 1550 con 7.000 unità circa, sotto il dominio spagnolo, fino a registrare un incremento di circa 10.000 abitanti alla fine del secolo, mantenutosi stabile fino alla fine del ‘700. Gli incrementi demografici si osservano nel primo quarto dell’800, fino a raggiungere il numero di 13.700 nel 1853 e 16.000 con l’Unità d’Italia nel 1861 e oltre 19.000 presenze alla fine del secolo.

Le esigenze della popolazione portarono all’avvio delle opere per il rifacimento dei condotti delle acque nere e potabili, la necessità di dotarsi di strutture pubbliche per le abitazioni e gli uffici e la costruzione di servizi di uso pubblico derivanti anche dalla sistemazione degli alvei fluviali e arginature dei fiumi.

Nella seconda metà dell’800, pertanto, l’edificazione si avvia lungo la direttrice Rivocati- Riforma e in direzione Carmine (via Sertorio Quattromani), su cui si affacciava l’Ospedale Civile (XV sec.). Pertanto in tale contesto dalla fine del XIX sec. si é proceduto all’edificazione degli spazi tra l’ex convento del Carmine e i pochi edifici presenti lungo la via Provinciale (corso Mazzini), fino a giungere alla Riforma a Ovest e la via XXIV Maggio lungo la direttrice Nord della riva sinistra del fiume Crati.

Con il Piano di ampliamento comunale del 1887, predisposto dal Comune, si avvia anche la ristrutturazione dei predetti rioni Carmine e Rivocati, con l’ampliamento delle aree a Ovest e parzialmente a Nord, condotti a termine successivamente nel primo quarto del ‘900. Quartieri già attivi sin dall’età romana con funzioni mercantili, nundinae, e idonei a contribuire allo sviluppo urbano per il costante sviluppo economico, oltre che demografico.

La nuova area urbana, impostata su una viabilità a maglie regolari ortogonali, di probabile derivazione agrimensoria romana, si spinge a valle fino all’attuale Via Piave, con sviluppo lungo il lato Ovest a includere i settori della Riforma e l’attuale via Riccardo Misasi.

Iniziative continuate col Piano di Ampliamento del 1910-1912, tramite il quale si realizzano i progetti di sviluppo ed espansione dell’abitato, mediante la ristrutturazione urbanistica a fini insediativi del rione Rivocati, la costruzione di strutture pubbliche lungo il Busento e il riordino del quartiere Carmine – Annunziata.

Interventi completati nel primo quarto del ‘900 e integrati col piano del 1936, con estensione lungo il settore Nord, oltre alla formazione di piazze urbane di riferimento come direttrici di sviluppo: Piazza Francesco Crispi, Piazza Giovanni Amendola, Piazza Paolo Cappello a monte e Piazza Municipio, Piazza XI Settembre a valle, lungo la direttrice del Corso Mazzini.

L’edilizia privata riporta la composizione formale di estrazione classica rivisitata con gli apparati prospettici ancora visibili lungo il Corso Umberto, Via Trieste, Viale della Repubblica, Via Riccardo Misasi e il già citato Corso Giuseppe Mazzini. Altrettanto individuabili gli interventi privati, all’interno di tale vasto settore, con le direttrici parallele al Corso Mazzini, quali Via San Michele, Via Monte Grappa, Via Monte Santo e le traverse laterali Via Piave, Via Isonzo e Via Brenta; comprendente anche la scala interna di collegamento, proposta per ridurre la consistente differenza di quota (Scala dei due leoni), oltre alla realizzazione di edifici di interesse pubblico tra il Rione Michele Bianchi e la nuova direttrice di Viale degli Alimena.

Interventi, questi ultimi consolidatisi negli anni ’30 del XX sec., con la preliminare dotazione di servizi e completati poi nel secondo dopoguerra. In tali ambiti l’architettura varia tra visioni ottocentesche di cultura essenzialmente classica e rivisitazioni interpretative, intercalate da proiezioni moderniste di stile avanzato, che costituiscono un patrimonio urbanistico e compositivo dotati di interessante personalità, indicativa di un processo di sviluppo da salvaguardare per la complessa e notevole particolarità urbana unita alle espressioni architettoniche.

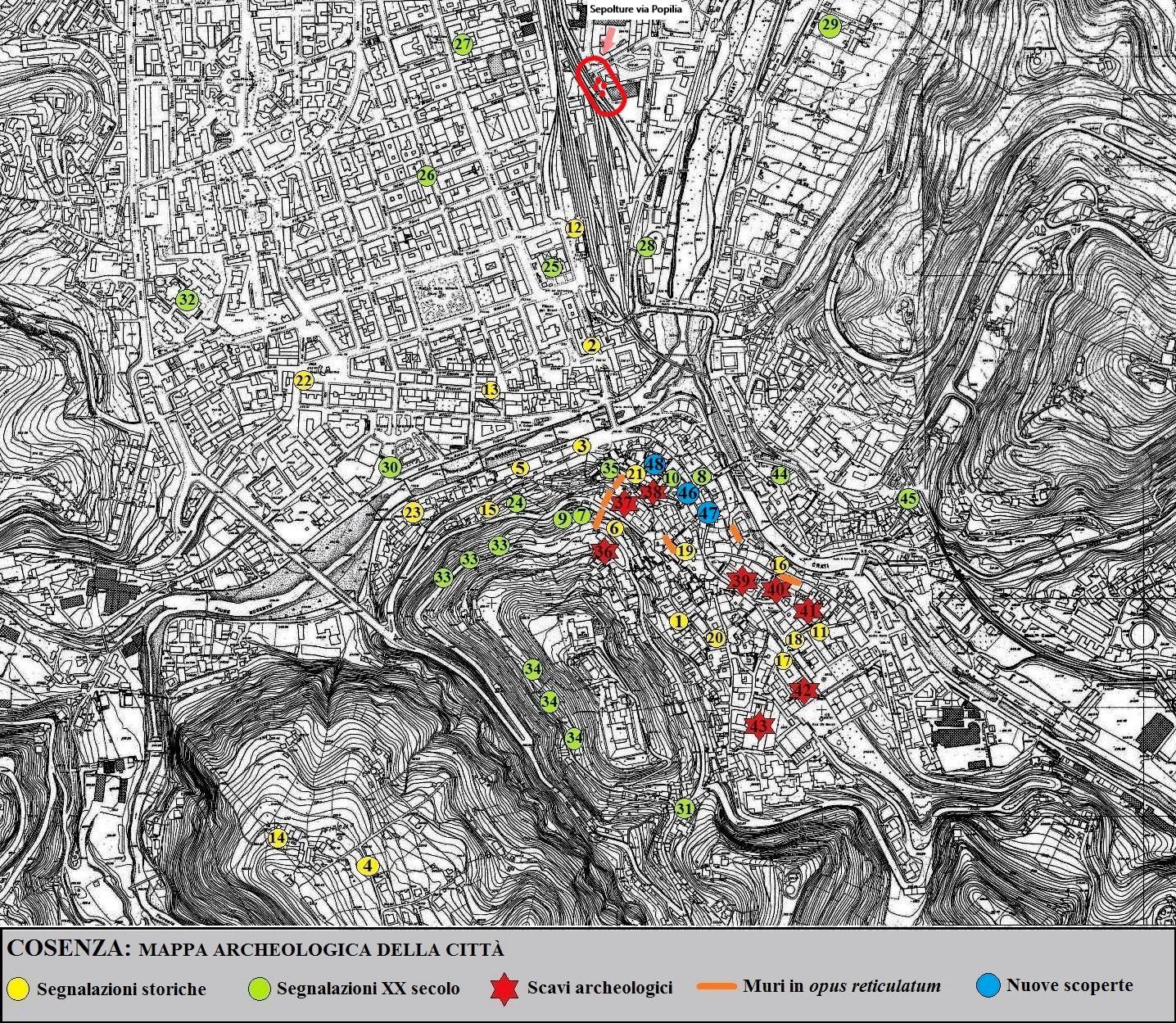

Pertanto, in tale contesto, l’area si configura come una necessaria palese estensione del centro storico di Cosenza, conservando nel tempo una sostanziale permanenza della evoluzione morfologica urbana, già presente nell’insediamento antico. A tal proposito si evidenzia che tutta l’area della riva sinistra del fiume Crati possa essere interessata da rinvenimenti archeologici perché, come dimostrato dal recentissimo ritrovamento di sepolture di epoca romana nei pressi del rondò sulla Via Popilia subito a nord del Centro commerciale. È molto probabile che in quella area, dal Centro storico verso nord, vi passasse la Via Annia-Popilia (Via ab Regio ad Capuam) costruita nella seconda metà del II secolo a.C.

Avendo le indagini archeologiche dimostrato che lungo le strade romane, soprattutto nei pressi dei centri abitati, sorgevano necropoli, colombari, steli, monumenti funebri e mausolei è del tutto necessario tutelare, rendendola inedificabile, tutta l’area che va dalla riva sinistra del Crati fino alla linea degli edifici già costruiti per arrivare fino al confine comunale a Nord.

RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI NEL COMUNE DI COSENZA

Nel complesso il sistema edilizio appare ancora in parte conservato, seppur condizionato in termini episodici da interventi di trasformazione che ne hanno modificato la percezione compositiva.

In ragione di tale potenzialità, la tutela di tale contesto urbano discende dalla necessità di evitare attività di sostituzioni dell’edilizia privata esistente, con contenitori urbani di dimensioni consistenti, già in atto nell’area individuata e al di fuori della logica conservativa del modello di sviluppo avvenuto nel corso di un lungo processo storico insediativo, al fine di non modificare e trasformarne le qualità sostanziali.

Trattasi di ambiti e tessuti edilizi che hanno contribuito a caratterizzare lo sviluppo della città, per i quali necessita un percorso di riqualificazione edilizia in grado di esaltarne i valori, al di fuori di visioni sostitutive da considerare totalmente inidonee.

Pertanto, la perimetrazione di tali ambiti costituisce una palese continuità dell’area già sottoposta a tutela paesaggistica. Tenuto conto che il vincolo comporta, in particolare, l’obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile ricadente in tale settore, di presentare ai competenti organi istituzionali per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l’aspetto esteriore della composizione urbana e architettonica del contesto.

Tale condizione discende dal riconoscimento che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché essa ha come fulcro i quartieri di edificazione realizzati dalla fine dell’Ottocento fino agli anni ’40 del XX sec., a completamento del processo di evoluzione insediativa avviato dopo le arginature dei fiumi e in estensione delle direttrici storiche originarie sin dal XIII secolo.

AMBITO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO,

ART. 136, C 1 LETT. C, DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004 E S.M.I.

Tale zona, che amplia e completa le località e gli ambiti già sottoposti a tutela ambientale e paesaggistica, ex lege 29.06.1939 n°1497, D.M. 15.07.1969 G.U. n°208 del 14.08.1969, è delimitata nel modo seguente:

Cominciando da Est ha come limite il fiume Crati in direttrice Nord. In corrispondenza della traversa di Via Cesare Marini risale su Corso Mazzini, fino all’innesto con Via Ambrogio Arabia, sulla quale ultima si inserisce fino a raggiungere la chiesa di Santa Teresa che viene lambita lungo il lato Sud, con risalita fino alla soprastante via Roma.

Da tale arteria, che percorre in direzione Nord, raggiunge Via Carlo Cattaneo e, circuendo il parco “Emilio Morrone”, risale lungo il settore Ovest fino a raccordarsi con il Viale della Repubblica.

Da tale arteria principale ritorna in direzione Sud fino a includere, con limitata area, le case popolari per Mutilati e Invalidi di guerra del 1931, per ritornare sulla medesima direttrice verso Sud fino all’incrocio con la Via Domenico Migliori. Indi, da tale confine continua lungo la SS.19 delle Calabrie – SP 241, fino all’incrocio con la Via Francesco Principe. Da tale ultima strada discende in direzione Est raccordandosi interamente al perimetro dell’area già sottoposta a tutela paesaggistica con il citato Decreto ministeriale 15.07.1969.

Relativamente al settore in Sx Crati, il perimetro interessato dalla definizione del completamento di tutela paesaggistica, per i motivi esposti, perimetra il tratto stradale del Ponte Alarico fino all’ex Stazione Ferroviaria, ora dismessa, prolungandosi lungo il lato sinistro del “Centro i Due Fiumi” fino a raggiungere Via XXIV Maggio. Prosegue lungo tale arteria in continuazione su Via Medaglie d’Oro fino all’incrocio con via Adolfo Quintieri. Da tale traversa scende fino a raggiungere Viale Giacomo Mancini proseguendo in direzione Nord fino all’intersezione del tondo con allineamento alla Via Caduti di Razzà, al confine col Comune di Rende, per continuare lungo la direttrice di Viale Crati.

Il perimetro lascia Viale Crati in corrispondenza della Via Pietro Nenni, per continuare parallelamente, e in aderenza al tratto ferroviario della linea Cosenza-Giovanni in Fiore, fino a connettersi alla Via Catanzaro, quest’ultima posizionata in intersezione con il perimetro sopra riportato. Detto perimetro contiene edifici privati, altri a destinazione sociale (case popolari), infrastrutture collettive e gli impianti pubblici riportati, la cui edificazione spazia dalla fine dell’Ottocento a metà circa del Novecento.

In sintesi, con questa proposta, si ampliano i limiti del predetto decreto dell’anno 1969, completandone e estendendone l’area di tutela e salvaguardia. All’interno di tale area si trovano edifici monumentali di interesse pubblico, costruiti a partire del primo quarto del XX sec. e completati anche nel secondo dopoguerra, in alcuni dei quali hanno prestato opera di progettazione architetti di fama nazionale quali Giovanni Battista Milani, Giorgio Calza Bini, Mario de Renzi, Vittorio Ballio Morpurgo.

La perimetrazione dell’insediamento della “città nuova” a completamento dell’abitato di Cosenza, unita al suo intorno paesaggistico, è soggetto a conservazione integrale. In essa è vietata la realizzazione di interventi, anche puntuali, che comportino il rischio di alterarne i caratteri d’identità paesistica e di continuità percettiva.

BENI IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA MONUMENTALE

Sulla base di quanto scritto finora occorre, dunque, la conservazione integrale del sistema urbano (all’interno del perimetro in rosso della cartina in calce si evidenziano le principali emergenze monumentali e architettoniche).

I nuovi interventi edilizi non devono costituire, per forma e per volume, barriere alle visuali verso i principali elementi del sistema urbano e architettonico esistente. Conseguentemente, gli interventi di trasformazione previsti all’interno degli strumenti urbanistici e relativi piani attuativi devono prevedere assetti e composizioni formali tali da rispettare e salvaguardare le visuali compositive e architettoniche finalizzate alla conservazione dei valori esistenti.

Nelle aree ad elevato valore percettivo, deve essere mantenuta la coerenza architettonica degli interventi con il contesto, con esclusione delle opere e degli interventi in grado di alterare gli aspetti qualitativi e formali dell’apparato urbano esistente.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di rifacimento e riuso tali da privilegiare dal punto di vista formale l’attuale assetto compositivo, con l’eventuale impiego di materiali naturali e a basso impatto ambientale.

Sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi tendenti alla conservazione, alla manutenzione ed al riutilizzo, anche diverso dalla funzione originaria, con esclusione comunque delle opere di snaturamento dell’apparato formale e compositivo esistente.

Eventuali sistemazioni complementari degli spazi liberi dovranno essere concepiti in modo da non ostacolare la visibilità e l’assetto esistente, al pari del verde esistente. Il tutto nel rispetto delle visuali di fruizione proprie dei luoghi.

Coordinamento delle Associazioni civiche cosentine “Diritto alla città”

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:

M. Cerzoso-A. Vanzetti, Museo dei Brettii e degli Enotri, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014.

F. Burgarella, Dalle origini al Medioevo, in (a cura di F. Mazza), Cosenza. Storia, cultura, economia, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1991, pp. 15-70.

E. Galli, Per la Sibaritide, studio topografico e storico con la pianta archeologica di Cosenza, Ristampa dell’opuscolo del 1907, Cosenza s.d.

Gregorio E. Rubino-Maria Adele Teti, Cosenza, Laterza, Bari 1997.

A. Battista Sangineto, Cosenza antica alla luce degli scavi degli ultimi decenni, in “Rivista dell’Istituto Nazionale d’archeologia e storia dell’arte”, 69, III, serie XXXVII, 2014 (2016), pp. 157-182.

F. Terzi, La città ripensata. Urbanistica e architettura a Cosenza tra le due guerre, Progetto 2000, Cosenza 2010.

F. Terzi, Cosenza medioevo e rinascimento, Pellegrini, Cosenza 2014.

Quattro anni fa, un’ATS, composta dall’associazione di promozione sociale “Energiovane”, dall’associazione di volontariato “L’aquilone”, dalla Fondazione “Apulia felix” e dalla cooperativa “Monti dauni Multi service”, presenta un progetto ad un bando della Presidenza del Consiglio- dipartimento politiche giovanili, con cui riesce ad ottenere, previo comodato concesso da un’amministrazione di Centro-sinistra, un contributo di 200 mila euro per il ripristino delle strutture e qualche attività. La somma viene integrata da un finanziamento di 25 mila euro della Fondazione Banca del Monte (ora dei Monti uniti), di cui chi scrive era allora presidente. La Fondazione ha poi promosso, attraverso un’operazione di crowdfunding sociale cui ha partecipato in misura significativa, la predisposizione dell’illuminazione di pubblico servizio e per gli spettacoli nell’anfiteatro del Parco.

Quattro anni fa, un’ATS, composta dall’associazione di promozione sociale “Energiovane”, dall’associazione di volontariato “L’aquilone”, dalla Fondazione “Apulia felix” e dalla cooperativa “Monti dauni Multi service”, presenta un progetto ad un bando della Presidenza del Consiglio- dipartimento politiche giovanili, con cui riesce ad ottenere, previo comodato concesso da un’amministrazione di Centro-sinistra, un contributo di 200 mila euro per il ripristino delle strutture e qualche attività. La somma viene integrata da un finanziamento di 25 mila euro della Fondazione Banca del Monte (ora dei Monti uniti), di cui chi scrive era allora presidente. La Fondazione ha poi promosso, attraverso un’operazione di crowdfunding sociale cui ha partecipato in misura significativa, la predisposizione dell’illuminazione di pubblico servizio e per gli spettacoli nell’anfiteatro del Parco. Chi scrive, inoltre, ha partecipato, come privato cittadino, all’associazione Amici di Parco Città e si adopera per attivare sponsorizzazioni perché ritiene che la costruzione della Comunità, nel nostro difficile Mezzogiorno, abbia bisogno di atti concreti e di una condivisione reale, non solo di auspici e di sollecitazioni ai pubblici poteri perché provvedano.

Chi scrive, inoltre, ha partecipato, come privato cittadino, all’associazione Amici di Parco Città e si adopera per attivare sponsorizzazioni perché ritiene che la costruzione della Comunità, nel nostro difficile Mezzogiorno, abbia bisogno di atti concreti e di una condivisione reale, non solo di auspici e di sollecitazioni ai pubblici poteri perché provvedano.