Il cantiere del “Museo di Alarico” presenta irregolarità e va sequestrato. Comunicato stampa dell'Usb Cosenza, Prc Cosenza, SI Cosenza, Cgil Cosenza, Forum Ambientalista e Ciroma

L’11 aprile 2025 la Confederazione provinciale di Cosenza dell’Usb, il Partito della Rifondazione Comunista della Provincia Cosenza, il Forum ambientalista Calabria, il Circolo Sinistra Italiana dell’area urbana di Cosenza, la Cgil della provincia di Cosenza e l’Associazione culturale ‘Ciroma’ hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Cosenza a proposito della delibera Giunta comunale Comune Cosenza n. 28 del 25.02.2025 che ha per oggetto la “Presa d’atto e approvazione del Progetto Esecutivo dell’intervento di “Riqualificazione dei fiumi Crati e Busento e realizzazione del Museo di Alarico” perché ritengono che la suddetta delibera presenti irregolarità procedurali e alcuni presumibili reati.

I sottoscrittori dell’esposto, interessati a vario titolo alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del Patrimonio dei beni culturali e del paesaggio della città di Cosenza, denunciano che, in primo luogo, il progetto del cosiddetto “Museo di Alarico” per poter essere portato a termine, anche se fosse rimasto identico a quello approvato nell’ormai lontano 2018, avrebbe avuto bisogno di acquisire una nuova autorizzazione paesaggistica, essendo oramai scaduta, nel 2023, quella acquisita nel 2018, come prescrive il comma 4 dell’articolo 146 del Dlgs. n. 42/2004 che è inequivocabile.

Per giunta l’attuale progetto, approvato con la sunnominata Delibera, ha subìto variazioni sostanziali e, dunque, l’autorizzazione paesaggistica non può neppure essere rilasciata in sanatoria, perché le ipotesi in cui l’autorizzazione in sanatoria può essere concessa sono solo quelle, tassative, previste dal comma 4 dell’art. 167, espressamente richiamato al secondo periodo del comma 4 dell’art. 146. Ipotesi che non coincidono con la fattispecie in questione, costituita da una variante essenziale del progetto originario.

In secondo luogo, nella sunnominata Delibera n. 28 del 25.02.2025, tra i pareri citati dei vari Uffici, manca quello dell’Autorità Distrettuale di Bacino che è, invece, obbligatorio perché l’opera è localizzata in area a vincolo R3 nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Calabria, valido all’atto dell’approvazione del progetto definitivo, avvenuta nell’anno 2018, oltre che ancora valido al giorno d’oggi, nelle more dell’approvazione del PGRA da parte dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale.

L’assenza di tale autorizzazione si configurerebbe come reato, secondo la sentenza n. 36397 del 7 ottobre 2011 della Cassazione Sezione III penale ai sensi dell’art. 44 lett. a) D.P.R. 380/2001. La Corte di Cassazione Sez. III penale, inoltre, con sentenza n. 50500 del 19 dicembre 2023 (CC 23 nov. 2023) ha stabilito che l’assenza dell’espresso parere in materia idrogeologica vizia la sequenza procedimentale che ha condotto al provvedimento autorizzativo, rendendolo così illegittimo.

Sulla base di queste premesse i sottoscrittori hanno chiesto alla Procura, insieme alle altre Autorità preposte, di accertare l’eventuale commissione di reati, l’eventuale violazione delle prescrizioni amministrative e di esercitare i controlli opportuni in relazione alle misure di sicurezza e di salvaguardia di cose e persone. Gli scriventi hanno chiesto, nel caso si dovessero ritenere integrati i sopraddetti reati, l’avvio della azione penale riguardo agli stessi e nei confronti dei responsabili e il sequestro urgente del cantiere destinato alla realizzazione del “Museo di Alarico”.

Resta da capire, dal punto di vista politico e dell’amministrazione della cosa pubblica, per quale motivo l’attuale Giunta comunale, il cui Sindaco si era espresso negativamente sull’opera in questione, abbia pervicacemente ritenuto di voler portare a termine, con un costo di 3 milioni e 318.272 euro, un progetto di Museo che era stato progettato dalla precedente Amministrazione comunale la cui volontà di edificare il suddetto “Museo di Alarico” era stata molto, e in più occasioni, duramente contestata.

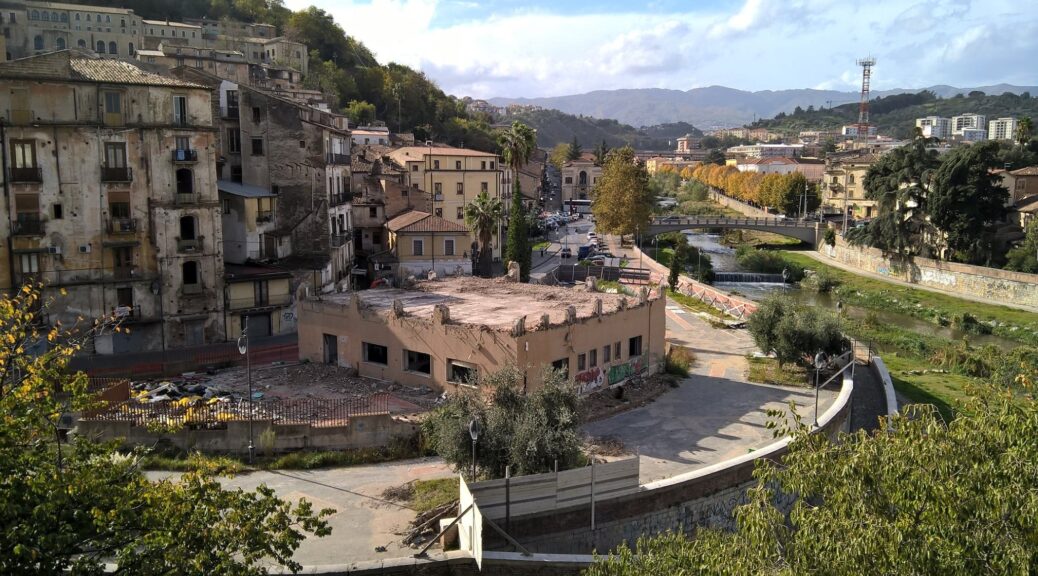

Un’opera molto discutibile e discussa -per l’intitolazione, per l’assenza di contenuti con i quali allestirlo, per l’opinabile forma architettonica e, soprattutto, per il deturpante impatto che avrebbe ai piedi dello straordinario contesto storico-urbanistico e paesaggistico del bimillenario Centro storico di Cosenza- dagli stessi Partiti e Sindacati e Associazioni che hanno presentato l’esposto, da molti studiosi e, soprattutto, da moltissimi cittadini.