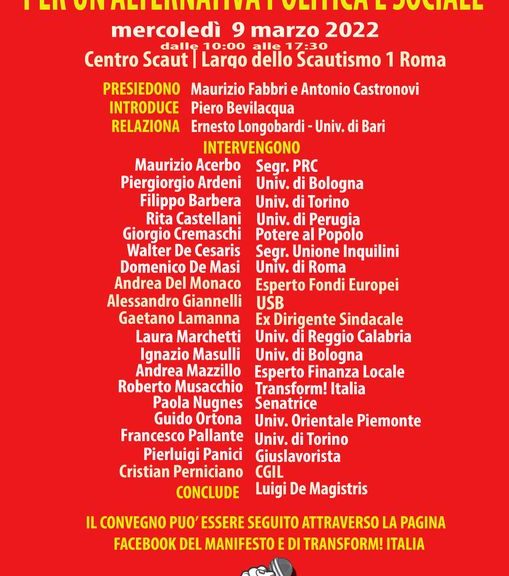

Provo a chiarire nel più breve tempo possibile il senso di questa iniziativa. Intanto due parole sul metodo.Ci mettiamo insieme, studiosi, dirigenti politici e sindacali, soggetti provenienti da mondi diversi, non per creare una lista elettorale, ma per esaminare un rilevante problemi della vita nazionale, per tentare di eleborare proposte e soluzioni. Al tempo stesso proviamo a ricostruire esperienze di unità, intesa, empatia umana tra tutti noi. La politica si fa anche coi sentimenti. E la sinistra è stata storicamente portatrice di sentimento generosi, alla base della sua ragion d’essere: la solidarietà, li spirito di fratellanza. D’altra parte la nostra iniziativa ha senso se l’urgenza che pur ci muove non guarda semplicemente alle prossime elezioni, ma si iscrive in un processo di lunga lena.

Perché il fisco? Ricordo brevemente che la rivoluzione conservatrice, quella che è poi universalmente conosciuta come politica neoliberista, parte nel Regno Unito e in USA con due iniziative convergenti: la lotta aperta contro i sindacati e la demolizione del sistema fiscale progressivo fondato dopo la Seconda guerra mondiale. La sociolga americana Monica Prasard ha definito l’ Economic Recovery Tax Act varato da Reagan nel 1981<> (The politics of free markets.The rise of neoliberal economic policies in Britaim, France, Germany & the United States, Chicago University Press, Chicago 2006, p. 45) Negli ultimi 40 anni l’emarginazione della classe operaia e la riduzione del carico trubutario ai ceti ricchi e alle imprese sono andati di pari passo. Hanno costituito la leva (insieme alla ristrutturazione delle imprese e altri processi che qui non possono essere neppure accennati) per lo smantellamento dello stato sociale, per realizzare vasti processi di privatizzazione, ridurre il potere e il valore lavoro, in fabbrica e nella società. La storia economica e sociale degli ultimi 40 anni in gran parte dei paesi del mondo si svolge lungo quest’asse.

La vicenda del fisco italiano non si discosta da tale traiettoria. Non entrerò nel merito della questione. Lo faranno con più competenza di me i tanti studiosi che parleranno fra poco. Mi limito a rammentare che dal 1974, da quando entrò in funzione l’Irpef, gli scaglioni che allora erano ben 32, con un impronta progressiva, oggi sono diventati 5. È progressivamente aumentato il carico sugli scaglioni più bassi e diminuito quello sui redditi più alti. La flat tax è già operante. Ma tutto il sistema è squilibrato e costruito in danno dei ceti popolari. Ricordo che le imposte indirette che colpiscono indiscriminatamente tutti i cittadini sono passati dall’8,4% del 1982 al 14,4% del 2016.E come diceva Don Milani <>

Oggi quasi l’intero gettito dell’Irpef grava sui ceti proletari: il 54% proviene dal lavoro dipendente, il 5% da lavoro autonomo, il 30,5 % dalle pensioni.

Il contributo dei patrimoni – la grande ricchezza nascosta degli italiani – nel 2016 contribuiva col 7,2%. (Per questi dati ho utilizzato il ricco dossier, Fisco & debito. Gli effetti delle controriforme fiscali sul nostro debito pubblico, consultabile in rete, a cura di Rocco Artifoni, Antonio De Lellis, Francesco Gesualdi)

E a questo proposito, di fronte alla razionalizzazione recente operata della “riforma Draghi”, che non ha cambiato nulla dell’assetto classista e antipoplare del sistema fiscale italiano,vi ricordo i dati aggiornati della concentrazione abnorme della ricchezza privata nel nostro Paese. La Relazione della Banca d’Italia per il 2020 mostra un forte incremento della ricchezza finanziaria delle famiglie, che passa da 4.445 miliardi di fine 2019 a 4.777 del 2020. Con un incremento della quota destinata ai risparmi di oltre il 15%, il doppio del 2019. Sono dati di una ingiustizia drammatica. Mentre nel paese infuriava la pandemia da Covid 19, una delle pagine più buie della nostra storia, mentre migliaia di persone cadevano in povertà, pativano la morte e lunghe malattie dei loro cari, tante famiglie già ricche continuavano a gonfiare il loro conti correnti in banca. E ricordo che sfuggono a questo quadro i soldi volati nei paradisi fiscali.

Permettetemi un’ultima considerazione sul tema fisco. Com’è universalmente noto tra elusione ed evasione fiscale vengono sottratti al bilancio statale tra i 120 e i 150 miliardi all’anno. Ora non indulgerò nella solita retorica recriminatoria. Svolgo una considerazione di natura storica e politica. Il sistema fiscale è un accordo tra governanti e governati, e costituisce, per eccellenza il patto fondativo degli stati moderni. Le rivoluzioni borghesi del XVIII secolo partono da qui. Che cosa si deve allora pensare di un paese nel quale da decenni si pratica e si tollera una gigantesca evasione fiscale, tanto da essere diventata un elemento sistemico dell’assetto finanziario dello stato ?

È evidente che il patto solidale fra cittadini è gravemente incrinato. L’evasione ormai si configura come un accordo omertoso tra i ceti dominanti e le istituzioni, tra gruppi delinquenziali e potere pubblico. Il rapporto di fiducia tra la maggioranza degli italiani che paga le tasse e le istituzioni si porta dietro da anni questa profonda ferita. E’ come se l’intera Repubblica si reggesse su questa violazione, la violazione dell’art. 53 della Costituzione, su una illegalità fondativa che getta un’ombra di sospetto e sfiducia su tutto il ceto politico. Nel momento in cui le condizioni di vita di milioni di famiglie peggiorano per la mancanza di lavoro, la pandemia, e oggi l’inflazione dilagante, che getterà nella disperazione chi è già povero, questo segreto patto scellerato deve essere messo al primo posto delle nostre denunce.

Ma la critica che noi muoviamo ai partiti, quasi tutti i partiti, ha motivazioni più ampie e di carattere storico. Sono critiche che servono a illuminare e spiegare i problemi presenti della vita italiana. Tutti siamo consapevoli della grave decadenza che ha investito la politica, questa antica arte del governo degli uomini.

In Italia, come al solito, i fenomeni sono più esasperati che altrove, con qualche elemento di folklore in più, ma la degradazione della politica investe tutti i paesi avanzati. E una delle ragioni di questo declino, che costituisce la perdita rilevante di una conquista della modernità, quando la politica è nata e si è presentata per la prima volta nella storia come progetto di mutamento e miglioramento della condizione umana – sottratta alla sua immodificabile naturalità – proviene da una scelta suicida dei partiti occidentali. I partiti di Mitterand, di Schroeder, di Clinton, di Blair, di D’Alema.

Sono stati i gruppi dirigenti di questi partiti che hanno completato l’opera, già avviata dalle destre neoliberiste, con un lavoro di riduzione sistematica del potere pubblico e hanno permesso, con la retorica di liberare l’economia da lacci e lacciuoli, lo scatenamento su scala mondiale degli interessi economici e finanziari privati. (Esiste ormai una ricca letteratura sul tema, mi limito a ricordare i testi di S.Halimi, Il grande balzo all’indietro. Come si è imposto al mondo l’ordine neoliberale, Fazi Editore, Roma 2006; e D.Harvey, Breve storia del neoliberismo, Il Saggiatore Milano 2005)

Negli ultimi decenni la rivoluzione informatica, i processi di concentrazione oligopolistica della ricchezza, i fenomeni della cosiddetta globalizzazione, hanno portato alla nascita di colossi transnazionali, nuove Compagnie delle Indie, di età medievale, che hanno la forza di veri e propri stati.

Il potere politico, detentore per tutti i secoli della storia umana del monopolio della violenza, è oggi subordinato al mercato e ai suoi imperativi. E oggi la logica unilaterale e preminente dello scambio di merci ha plasmato l’intelaiatura sociale, dissolto l’etica della politica, è penetrata in ogni ambito del vivente, si è imposta come l’unica razionalità del mondo. Al punto che siamo giunti al supremo paradosso. Le politiche neoliberistiche che in tutti questi anni hanno assegnato al potere pubblico il limitato compito di regolare la competizione tra i soggetti privati ci hanno condotto a questo stadio: ora è il mercato che mette in competizione gli stati fra loro. L’Europa fornisce uno spettacolo edificante in proposito.I governi gareggiano a chi offre maggiori condizioni fiscali, lavoro più flessibile e a buon mercato alle grandi imprese che investono nel loro territorio. Sgomitano per favorire gli interessi privati in danno dei lavoratori e dei cittadini.

Per decenni la Germania, il paese leader del Continente, ha fatto concorrenza a tutti gli altri stati accrescendo i suoi mercati d’esportazione grazie la riduzione salariale, la flessibilità del lavoro e altre forme di dumping.

Ma non basta questo. La piena libertà di cui gode il capitale, non solo quello finanziario, anche quello d’impresa, di delocalizzare i propri impianti, ha creato una asimmetria rovinosa nel rapporto tra capitale e lavoro, e nel meccanismo dinamico della vita sociale. Se il capitale si muove su uno spazio planetario e la classe operaia rimane inchiodata al suo territorio, il conflitto operaio viene depotenziato sul nascere. E il conflitto, ricordo, è stato il meccanismo dinamico che ha trasformato la società industriale, l’ha portata dagli esordi schiavili della prima industrializzazione settecentesca all’assetto avanzato dello stato sociale contemporaneo. Ma se il sindacato viene indebolito in questo punto nodale, anche i partiti, tutti i partiti non possono rappresentare e difendere più di tanto la grande massa della popolazione. Possono solo operare piccole mediazioni al ribasso. Se il potere pubblico non riacquista una nuova centralità sulla vita economica e i domini privato, a livello nazionale e soprattutto sovranazionale, la politica non uscirà dalla propria condizione ancillare.

Da quanto abbiamo detto non stupisce se in tutti questi anni i partiti, di qualunque schieramento, non hanno fatto altro che accrescere la flessibilità, quindi la precarietà del lavoro. E’ anche in ragione di tale debolezza fondativa in cui sono precipitati, che anche le forze di sinistra si sono progressivamente allontanate dai ceti subalterni, per cercare sempre più consenso nei ceti medio alti.E’ esattamente per tale subalternità strutturale al mercato – ormai poggiante su un meccanismo che si autoalimenta – che tutti i partiti, qualunque sia il loro linguaggio pubblicitario, corrono verso il centro, si orientano cioé verso una politica moderata, che non modifica in nulla l’assetto mostruosamente disuguale della società italiana, tentando di conservare il consenso su quella porzione sempre più minoritaria di cittadini che ancora si reca alle urne.

Tutti corrono al centro, perché in quel luogo sociale c’è l’impresa, c’è il ceto medio abbiente, ci sono i grandi media, c’è il potere. Ma non ci sono gli operai poveri – miracolo del capitalismo del nostro tempo – non ci sono le donne perennemente disoccupate del Sud, e quelle del Nord pagate meno degli uomini per la stessa fatica, non ci sono i rider, i braccianti semischiavi delle campagne, non ci sono i nostri giovani.

E’ questo il meccanismo che presiede e alimenta il declino italiano. I partititi ormai da decenni condannano il paese all’immobilità, alla permanenza degli squilibri economici e delle disuguaglianze che lo lacerano, facendo scarseggiare le risorse alla scuola, alla sanità, alla ricerca, ai comuni, alla gestione delle città, alla soluzione dei nostri problemi ambientali.

Non voglio indulgere nelle denuncia, non c’è n’è bisogno. Ricordo semplicemente che l’Italia vede diminuire di anno in anno la propria popolazione. Da quando esiste la scienza economica non c’è stato indice più significativo per valutare la decadenza di un paese del suo declino demografico. Alla fine della pandemia, che ci auguriamo definitiva, noi avremo di fronte un paese con un debito pubblico accresciuto, 2 milioni di famiglie povere censiti nel 2020 che non avranno cambiato stato, la disoccupazione dei giovani intatta, quelle delle donne ulteriormente aumentata, la condizione del nostro Sud peggiorata, interi settori della nostra economia, piccole imprese e piccolo commercio messi fuori gioco. Chi rappresenterà realmente questa vastissima area di sofferenza sociale? L’affideremo al plebeismo criptofascista della Meloni, agli slogan a buon mercato di Salvini, ai moderati italiani i quali gridano “al ladro al ladro” appena si pronuncia la parola patrimoniale?

Ma questo quadro necessariamente rozzo e schematico non tiene conto di ciò che è del tutto assente dalla cultura del ceto politico italiano. La questione ambientale. Non è un problema del futuro, ma di oggi. Lasciatemi fare due considerazioni. Guardiamo a un problema drammatico fuori d’Italia. In alcune regioni dell’Africa non piove da anni. Quel continente è oltre il Mediterraneo, certo e appare come un mondo lontano. Ma la prolungata siccità di quelle terre è un evento che ci riguarda da vicino e immediatamente, perché il pianeta è diventato piccolo e tutti ci accumuna e ci riavvicina coi suoi problemi. Che faremo dei milioni di africani che stanno scappando da terre rese inabitabili dal calore e dalla siccità?

Ma guardiamo in casa nostra. Lo spettacolo televisivo dei ghiacciai che collassano ci impressiona. Ma il fenomeno è destinato a colpirci in maniera devastante. Se scompaiono i ghiacciai delle Alpi, già gravemente compromessi, verrà sconvolto il più complesso sistema idrografico d’Europa, quello mirabilmente tratteggiato da Carlo Cattaneo nell’800. Il Po e i suoi affluenti e tutte le acque alpine non saranno più alimentate, e nella Pianura padana verrà a mancare l’acqua, la risorsa fondamentale su cui si è fondata la sua ricchezza. L’intera economia, non solo quella agricola, della parte più ricca del Paese sarà colpita con esiti che non possiamo prevedere.

Quale partito si sofferma in Italia su questi problemi, accenna a progetti di adattamento al mutamento climatico? Noi siamo impegnati nel PNRR-Next generation, che richiede risorse ingenti per la transazione ambientale. Eppure nel 2021 il nostro governo ha autorizzato una spesa in armamenti, richiesti dalla Nato, per 12 miliardi di euro. Sono anni che sottraiamo risorse fondamentali ai nostri bisogni per produrre e comprare armi, cioé per uccidere essere animali, distruggere territori, habitat selvaggi, città, opere dell’uomo. Noi che siamo riuniti qui abbiamo una logica infantile. Riteniamo tutto questo incompatibile con i bisogni della vita, con le sfide del futuro. Gli armamenti non si combinano con la transizione ambientale.

La Nato è una macchina da guerra, come ha dimostrato coi fatti negli ultimi 30 anni, e noi abbiamo bisogno della pace, di un assetto multilaterale del mondo, di una Costituzione della Terra, come ci indica Luigi Ferrajoli (Per una Costituzione della Terra, Feltrinelli Milano ,2022) se vogliamo davvero assicurare la sopravvivenza degli uomini sul pianeta. Condanniamo senza se e senza ma l’aggressione della Russia all’Ucraina, ed esprimiamo totale solidarietà alla sua popolazione gravemente colpita. Ma senza lo smantellamento della Nato, di questa centrale del disordine internazionale, sorgente di spese militari sempre più insostenibili, il pianeta – quanto meno l’umanità su questo pianeta – non avrà futuro.

Allora che possiamo fare noi piccola e volenterosa aggregazione di fronte a problemi così giganteschi? Intanto possiamo cominciare a mostrare, con una analisi seria e tecnicamente fondata, che una una riforma generale del fisco potrebbe rimettere in moto in Italia la macchina economica, accrescendo i redditi bassi e incrementando la domanda, fornire risorse per il welfare, per i comuni, che possono rafforzare i propri servizi, migliorare complessivamente la qualità della vita, ricostituire un rapporto di fiducia tra cittadini e stato. Dobbiamo dire con forza che la sinsitra non è il partito delle tasse, ma dell’equità fiscale, che le tasse vengono prelevate dove c’è ricchezza, ma diminuite ai ceti medio-bassi, l’ambito il cui una forza di sinistra degna di questo nome deve radicare il proprio consenso. Abbiamo bisogno di una posizione classista, apertamente schierata dalla parte degli ultimi, se vogliamo fondare una nuova forza politica, senza strizzare l’occhio di qua e dlà.

Ma noi non solo vogliamo alimentare posizioni politiche radicali – radicali, non estremiste, come pensano le menti semplici -necessarie in un paese in cui i partiti non rappresentano più quasi metà della popolazione.

Vogliamo cambiare la cultura della politica. Questa iniziativa sul fisco sarà proseguita da forum consimili in cui si affrontano i temi dell’autonomia differenziata, della sanità, della scuola, dell’agricoltura. Lo vogliamo fare coinvolgendo i saperi esperti che in Italia, a sinistra, si mobilitano ancora senza fini di lucro, per affrontare in maniera non ideologica i problemi. E voglio sottolineare un aspetto che fa onore ai nostri amici che sono qui ospiti, ma anche al nostro paese, alla sinistra. Chi legge la locandina del convegno può osservare quanti studiosi vi prendono parte. Eppure, tutti, non solo lo fanno senza compenso, ma alcuni sono venuti anche da lontano a proprie spese. Dobbiamo dunque cambiare la cultura politica dell’Italia perché quella attuale è chiusa dentro i paradigmi del secolo scorso, o si è ridotta a mera tecnica comunicativa che sguazza nel pantano mediatico. I dirigenti politici in genere non leggono più libri, non hanno bisogno di Bauman, o di Piketty, o di Edgar Morin. Non avvertono alcuna necessità di intercettare le correnti profonde che attraversano il nostro tempo. Vivono alla giornata. Gli basta Sandro Pagnoncelli e le sue rilevazioni aggiornate sul gradimento elettorale degli italiani.

Ebbene, malgrado un panorama così degradato, ci è lecito nutrire più che una vaga speranza. Noi possiamo cambiare la cultura del nostro paese, perché possediamo in Italia una grande ricchezza quasi invisibile o non calcolata.

È il general intellect di Marx, quell’insieme dei saperi generati dallo stesso sviluppo capitalistico, che alimenta la cultura diffusa, ma non riesce a trovare la via per far valere la sua potenza politica. Noi possiamo ricorrere all’immenso e disperso patrimonio dei gruppi intellettuali, delle associazioni, circoli, fondazioni, riviste, siti che operano su vari temi e in disparati ambiti territoriali. È caduto infatti qualcosa di imprevisto. È decaduta la cultura dei partiti politici, diventati agenzie di marketing elettorale, ma è fiorità al di fuori di essi un’altra cultura politica. E qui concedetemi questa citazione di André Gorz, (che aveva già anticipato il mio pensiero) e che illumina come meglio non si potrebbe la situazione presente:

<>. (Introduzione all’edizione italiana di Ecologia e politica, Cappelli Bologna, a cura di Rocco Artifoni, Antonio De Lellis, Francesco Gesualdi 1978, pp 8-9)

Ora noi non possiamo far rientrare questa politica nei partiti. Non solo perché non ne avremmo la forza. Siamo consapevoli che gran parte di queste aggregazioni non entreranno mai in una

formazione politica strutturata. Nessuno o quasi vuole rinunciare alle proprie identità e autonomie.

E va bene anche così. Si trasforma il mondo molecolarmente in molti modi. Ma la scommessa che noi vorremmo giocare nel proseguo di questo processo che stiamo avviando è di creare un canale comunicativo permanente, sistematico, con quante più realtà organizzate possibili, per sostenre battaglie comuni, campagne di difesa o di attacco, per conseguire finalità condivise. Anche una piccola formazione come la nostra, se bene organizzata, se è capace di creare una vasta rete, un canale informativo parallelo e alternativo a quello dei grandi media , potrebbe mantenere contatti costanti di collaborazione con questo vasto arcipelago che contribuisce a fare dell’Italia un paese ancora abitabile. Ho detto piccola formazione per rispetto della realtà e per ovvia modestia, non per svalutazione della dimensione partito.

Il partito politico è stato una delle grandi creazioni della storia contemporanea, insieme al sindacato la leva per l’emancipazione di diverse generazioni di subalterni. Ma io concludo ricordando con Gramsci che il partito moderno non si limita alla rappresentanza, esso ambisce ad organizzare la volontà collettiva, a fare degli individui dispersi una forza ispirata da un progetto generale di cambiamento. Perciò anche un piccolo partito, sia pure con una ridotta rappresentanza in Parlamento, se riesce a dialogare con questa moltitudine di associazioni, a fornire ad esse, di volta in volta, l’orizzonte generale e l’intelaiatura per le singole battaglie comuni, non solo è destinato a crescere, a diventare il nuovo soggetto politico cui aspiriamo da anni, ma sarà anche a capace di incidere fin da subito nella vita italiana.