Lo spopolamento e l’abbandono – i due termini indicano fenomeni distinti – dei piccoli paesi dell’interno è un problema di enormi dimensioni che interessa la montagna e le colline italiane. Le sue cause antiche e recenti sono molteplici, di natura sia storica (catastrofi, terremoti, alluvioni) che economica, demografica e sociale (l’emigrazione), antropologica e politica; ragioni diverse, locali e generali, che devono essere indagate caso per caso con le tante peculiarità e i diversi esiti locali (sempre in un contesto più generale).

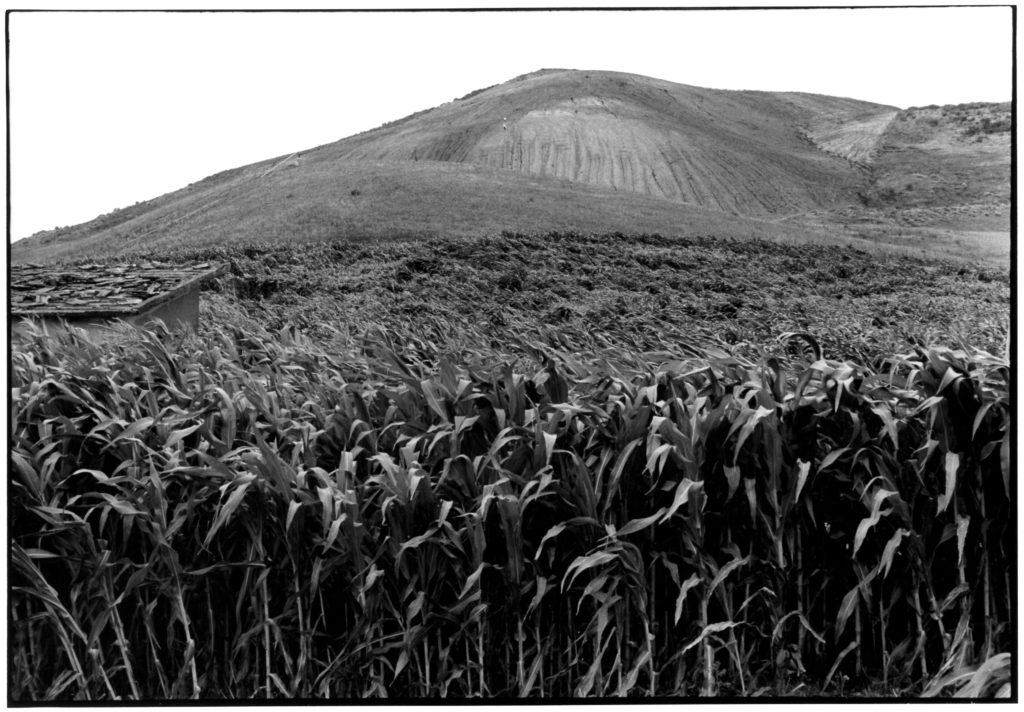

Lo svuotamento dei luoghi interni ha conseguenze rilevanti a vario livello: antropologico, geologico, sociale, economico. Costituisce anche un vuoto di memorie, di rapporti, una desertificazione ambientale e un deserto di speranze.

Negli ultimi anni, questo fenomeno epocale, quasi ignorato e rimosso nell’epoca della modernizzazione selvaggia e dell’intasamento delle città, è al centro di interesse, attenzione, riflessioni, narrazioni da parte di soggetti diversi, di studiosi di numerose discipline, anche del mondo politico. Accanto a riflessioni attente, profonde, serie e mirate per comprendere e affrontare il fenomeno, in tempi brevi e localmente ma anche in un quadro di “lunga durata” e in contesti più vasti; accanto a iniziative concrete, economiche, sociali tendenti ad arrestare il declino, la fuga, l’abbandono o, talora, a favorire forme nuove di ritorno e di “ripopolamento”, bisogna segnalare come, di recente – al pari di quanto era successo negli anni Sessanta con il folklore e le culture popolari – non mancano operazioni “strumentali”, mediatiche, sterilmente nostalgiche e lacrimevoli, nonché interventi e piani di recupero che spesso sono più nefasti e distruttivi dello stesso abbandono.

LA CALABRIA È LA TERRA DEI PAESI, MA È A RISCHIO La Calabria è, anche per questa vicenda epocale, un luogo metafora di spopolamento e abbandono. Scuole, uffici postali, negozi, case chiudono quotidianamente e creano veri e propri deserti. L’elenco dei paesi a rischio abbandono – in questa, ma anche in altre regioni del Sud e del Nord – è davvero impressionante, interminabile. Le proiezioni di istituti demografici seri e attenti ci dicono che tra meno di vent’anni la Calabria potrebbe perdere altri cinquecentomila abitanti: un deserto che ci riporterebbe alla realtà desolata e desertificata a seguito delle grandi pestilenze e catastrofi del tardo medioevo. La regione è stata e resta – nonostante le enormi e devastanti catastrofi che ne hanno segnato paesi, popolazioni, cultura, mentalità nonché a dispetto della crisi e dell’erosione del “paese presepe” – la “terra dei paesi”. Il “vuoto” riguarda anche i grandi “centri urbani”, che hanno il carattere e la dimensione del paese, i cui centri storici versano oggi in uno stato di abbandono, desolati, cadenti, spesso a rischio crollo (Rosario Chimirri ha fatto un’attenta ricognizione della storia e della situazione attuale di tutti i “centri storici” della regione e non posso nominare qui tanti antropologi, urbanisti, storici ecc. che si occupano di queste tematiche). I Comuni della Calabria sono 404, ma chi conosce questa regione, per averla percorsa a piedi e in macchina, sa bene che alcuni di essi sono composti in realtà da decine di piccoli frazioni. C’è una teoria infinita di villaggi, piccoli borghi, raggruppamenti di case, dove a volte vivono poche famiglie, a volte un “ultimo abitante”. Questo problema va affrontato, con serietà, competenza, passione, affetto e con la consapevolezza che non è di facile soluzione. I luoghi richiedono cura, attenzione, amore, ma non meritano bugie, operazioni di facciata, retorica. I luoghi – come ben sappiamo dalla storia dell’umanità e del mondo, ma anche dai nostri paesi e città – possono anche morire. Si dovrebbero immaginare interventi, progetti, piani di recupero e di rinascita; non confondere insomma la malattia con la cura.

NON PUÒ ESISTERE UN PAESE SENZA SCUOLE Ogni paese, ogni frazione, ogni villaggio – anche quello con un solo abitante – ha il diritto all’esistenza, a essere curato, tutelato in quanto presidio geografico, culturale, mentale delle popolazioni. Le valutazioni puramente economicistiche sono insufficienti ad affrontare la natura del problema; anche se bisogna certo “razionalizzare” e strutturare gli spazi, immaginare aggregazioni di più Comuni, ipotizzare nuove comunità, stabilire legami tra “non più luoghi” all’interno e non “ancora luoghi” lungo le pianure e le marine.

Questo significa che non può esistere un paese, anche il più piccolo, senza centri culturali, luoghi di socialità, e, soprattutto, senza scuole. Le scuole – anche con pochi alunni – devono restare aperte e funzionanti. Il diritto allo studio e all’istruzione è garantito dalla Costituzione e non può essere subordinato a calcoli economici. La Costituzione ci impone di assicurare a ogni cittadino un titolo legale di studio, che gli consenta di accedere alle scuole superiori, alle Università, al mondo del lavoro e delle professioni. La Calabria e i suoi paesi non hanno bisogno di chiusure, di localismi, di retoriche, ma di aprirsi al mondo, rinnovare la pratica dell’accoglienza, inventare nuove forme di economia, socialità, convivialità. Di intraprendere la strada per creare nuove “comunità”.

L’APPROCCIO ALL’ABBANDONO (E AL RITORNO) DEVE ESSERE POLITICO Concezioni neo-romantiche, estetizzanti, tendenti all’esotismo di maniera – spesso sostenute da visitatori, artisti, poeti, scrittori, giornalisti – non possono essere demonizzate, se non altro perché hanno il merito di fare conoscere a un vasto pubblico, agli stessi abitanti dei luoghi, problemi, luoghi, storie, paesaggi ignorati, sconosciuti, considerati marginali e residuali. D’altra parte, sguardi a volte troppo frettolosi e certe attenzioni di passaggio non costituiscono una soluzione (né un tentativo di soluzione) al problema.

La soluzione, o un tentativo di contrastare lo spopolamento, comporta il rovesciamento di vecchi paradigmi, di modelli di sviluppo economicistici, del tutto indifferenti alla storia, alla cultura, alla memoria, alle persone. L’approccio all’abbandono e al ritorno, al contrario, deve essere politico, richiede interventi mirati, concreti, anche con un mutamento di prospettiva culturale, iniziative compiute con convinzione e persuasione, con attenzione e rispetto dei luoghi. Lo svuotamento delle aree interne, l’abbandono dei paesi, vanno contrastati in maniera decisa anche opponendosi a gruppi di potere, ceti dirigenti corrotti, collusi, illegali che speculano anche sulle macerie e individuano nell’abbandono e in falsi e improbabili progetti di “restaurazione” spazi per forme di economie assistite, criminali, che conducono inevitabilmente alla fine. Se ogni abbandono deve essere studiato e compreso nelle sue peculiarità, allo stesso modo ogni operazione di ritorno o rinascita dovrebbe avvenire a partire da iniziative ed esigenze locali, dalle risorse (in senso lato) presenti nel territorio, da politiche e scelte mirate, diverse a seconda delle caratteristiche e delle vocazioni dei luoghi. Nessuna soluzione e nessun intervento sono possibili, efficaci, corretti senza la presenza e la partecipazione dei locali, delle popolazioni che abitano quel luogo e lo hanno scelto per vivere e, nel caso di luoghi abbandonati, di soggetti e persone dell’area geo-antropologica entro cui ricadono le rovine o i paesi vuoti. Nessuna soluzione è possibile se non si affronta il problema demografico, se non si attuano politiche di sostegno (non di assistenzialismo, di caritatevole e interessato “pietismo” unito a forme di “lamentele” predicatorie tanto sterili quanto inefficaci) alle famiglie, a chi si sposa, ai giovani che vogliono creare economie e tornare o restare per ricostruire, tenendo conto, appunto, di vicende di nuovi esodi e dei nuovi arrivi. Sostegni concreti a cooperative, piccole imprese, giovani, famiglie debbono essere finalizzati al desiderio e a pratiche convinte di restare o di innovare. Con un nuovo atteggiamento etico e con profondo rispetto per la “legalità” e quel sentimento di Giustizia di cui hanno parlato i grandi calabresi: Gioacchino da Fiore, San Francesco, Campanella, Alvaro e anche i ceti popolari, i contadini e i braccianti, uomini e donne che occupavano e coltivavano le terre, gli emigranti che fondavano e rifondavano mondi, le donne che si sono ribellate alla prepotenza dei signori e a una tradizione patriarcale.

DAI PERCORSI DI MEMORIA ALLE PRATICHE DI ACCOGLIENZASituazioni diverse richiedono interventi differenziati – parlo in questo caso solo di interventi culturali che hanno però un valore altamente simbolico, oltre che concreto e “produttivo” – a seconda che si sia di fronte a: a. paesi abbandonati da lungo tempo, totalmente irrecuperabili, anche da un punto di vista urbanistico; b. paesi abbandonati ancora integri(almeno in parte) dove potrebbero tornare o arrivare degli abitanti; c. paesi in spopolamento e con pochi abitanti. d. paesi che soffrono una crisi demografica e di spopolamento dove però restano e resistono abitanti in un numero significativo.

DAI PERCORSI DI MEMORIA ALLE PRATICHE DI ACCOGLIENZASituazioni diverse richiedono interventi differenziati – parlo in questo caso solo di interventi culturali che hanno però un valore altamente simbolico, oltre che concreto e “produttivo” – a seconda che si sia di fronte a: a. paesi abbandonati da lungo tempo, totalmente irrecuperabili, anche da un punto di vista urbanistico; b. paesi abbandonati ancora integri(almeno in parte) dove potrebbero tornare o arrivare degli abitanti; c. paesi in spopolamento e con pochi abitanti. d. paesi che soffrono una crisi demografica e di spopolamento dove però restano e resistono abitanti in un numero significativo.

Per i paesi a. si possono ipotizzare: percorsi identitari, storici, di memoria e anche turistici di cui si facciano carico i comuni entro cui le rovine insistono. D’altra parte nei paesi abbandonati, tra le rovine, si assiste a pellegrinaggi di ritorno, a feste e riti nei luoghi degli antenati e dei padri e delle memorie, a viaggi di memoria che segnalano anche insofferenza per i “non luoghi” in cui si abita e desiderio di “costruire”, comunque, nuove forme dell’abitare.

Per i paesi b. si possono tentare recuperi o forme di ripopolamento, con la consapevolezza che non è possibile ripristinare il passato, uscendo da ogni retorica di improbabili e improponibili ritorni a un buon tempo antico, nell’impossibilità di cancellare processi erosivi e sconvolgimenti irreversibili.

Per il caso c., a dispetto di ogni calcolo economicistico e di logiche produttivistiche, si devono riaffermare i diritti e i doveri di ogni abitante, anche ultimo, che è il custode di memorie.

Per il caso d. vanno avviate nuove scelte e nuove pratiche economiche, sociali, produttive in grado di arrestare il declino e di mostrare che “piccolo” è abitabile e vivibile. Si possono sperimentare pratiche di inclusione e di accoglienza. Ogni intervento richiede un piano generale di cura e risanamento del territorio, di messa in sicurezza del paesaggio, di centri storici, fiumi, abitati, scuole, di prevenzione degli effetti di possibili catastrofi in territori diventati fragili e a rischio sismico.

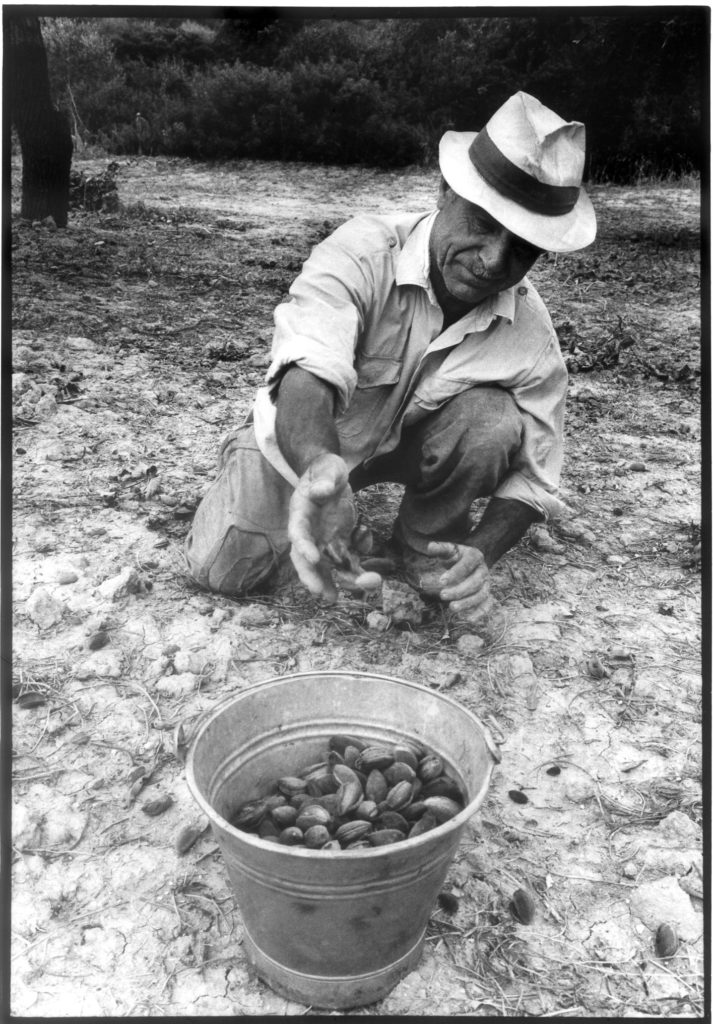

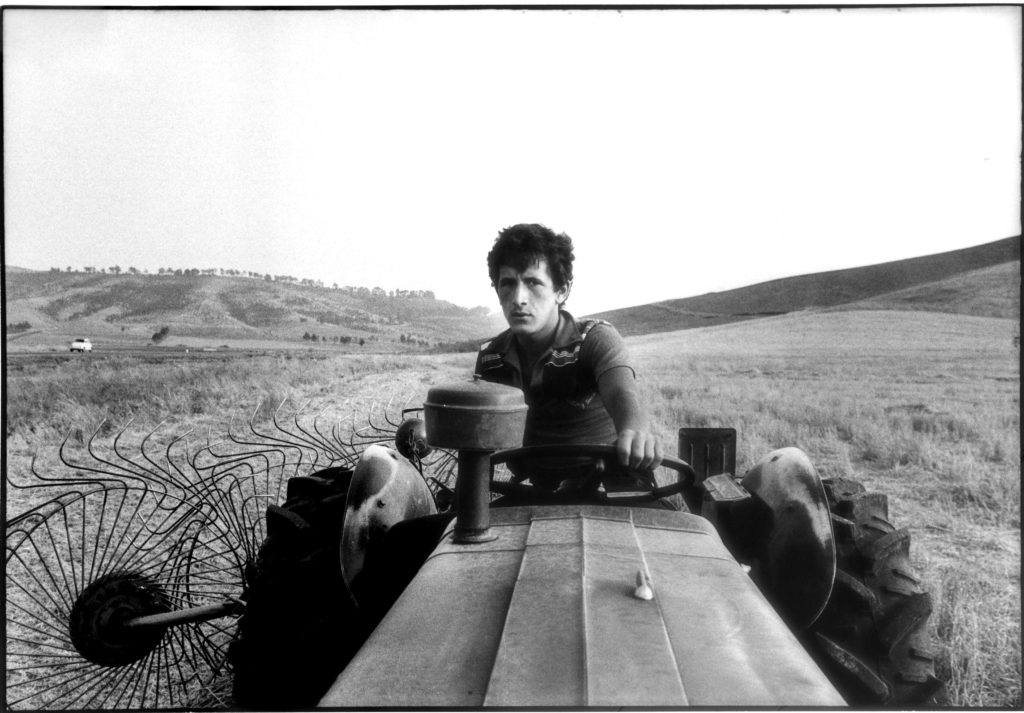

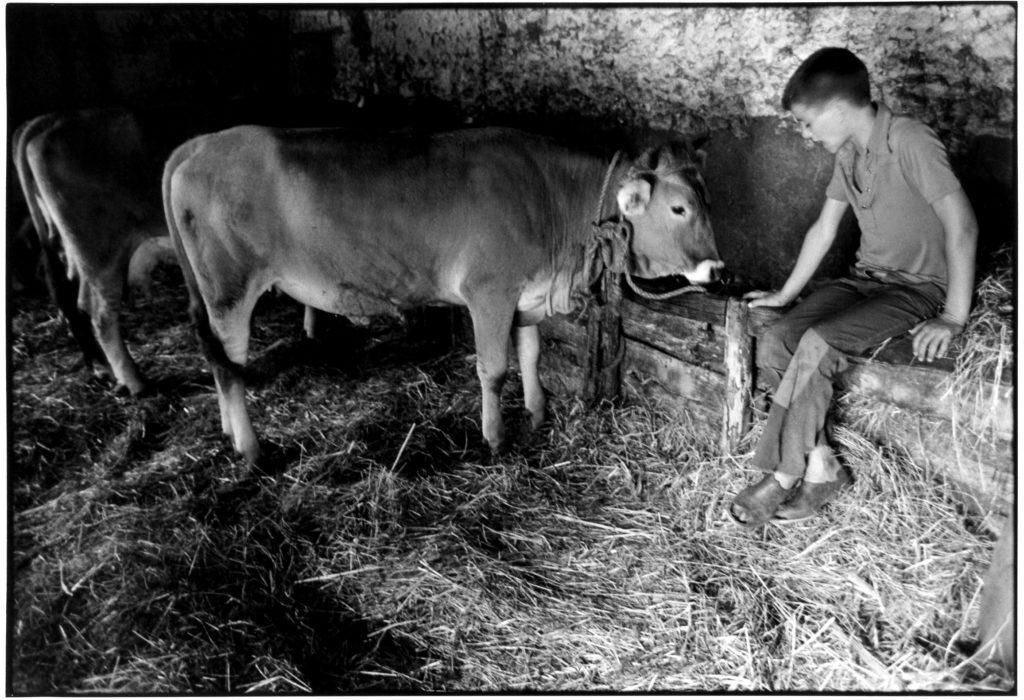

EVITARE NUOVE FORME DI POVERTÀAll’ordine del giorno, nelle scelte delle forze politiche, c’è la questione del “reddito di cittadinanza”, del “reddito di inclusione”, di contrasto della povertà. Sarebbe utile evitare di creare nuove forme di povertà, anche morale e culturale. Uscire dalla logica dell’assistenza gratuita e indiscriminata. I giovani e i disoccupati hanno bisogno di lavorare, di sentirsi parte attiva, viva, creativa del luogo in cui abitano. Un’antica tradizione contadina, non del tutto scomparsa, consegna immagini della fatica come riscatto e conquista di libertà e di dignità. Questo racconta anche la storia dell’emigrazione calabrese e italiana. Il “reddito” (comunque lo si voglia chiamare) deve creare economie, formare giovani generazioni attive e capaci di mettere in pratica tutta la loro capacità creativa e il loro desiderio di partecipare alla rinascita dei luoghi. Potremmo immaginare nuovi lavori, che ricordino anche antichi saperi e mestieri. I territori desertificati potrebbero accogliere giovani e famiglie impegnati come nuovi produttori e come custodi-trasmettitori di memorie. Non come guardiani inattivi e indifferenti di luoghi chiusi, ma come “custodi” di musei, beni archeologici, paesaggi, bellezze, culture immateriali con i quali attrarre visitatori, turisti, stranieri, produttori rispettosi e non speculatori.

I PAESI-MUSEO DEL TERRITORIO In una situazione di lento abbandono dei paesi, un museo può diventare (laddove esiste o è previsto) un punto di aggregazione della comunità. Naturalmente, parlando di piccoli paesi (spesso spopolati) l’organizzazione, la filosofia, le finalità del museo non possono che essere diverse da quelli dei grandi musei urbani (musei d’arte, pittura ecc.). Pur essendo possibile l’esposizione di opere d’arte “minori” (pittura, scultura ecc.) che spesso hanno una rilevanza non solo locale, penso soprattutto a musei del territorio e del mondo popolare: oggetti della cultura materiale, attrezzi di lavoro, abitazioni e spazi aperti, resti e ruderi di chiese, palazzi, abitati. Un museo in piccoli centri in genere non può che raccontare il contesto in cui nasce, la storia delle tradizioni abitative, produttive, alimentari, culturali. Il paese piccolo come museo e il museo come centro di rappresentazione, aggregazione, socialità della comunità. Immagino la raccolta, catalogazione ed esposizione di oggetti della cultura materiale, del mondo agro-pastorale, manufatti, oggetti domestici, prodotti dell’artigianato locale ecc. ed esposizioni di mappe, testimonianze orali, foto, lettere, documenti scritti, libri, interviste ad abitanti del territorio, registrazioni di voci, rumori, suoni, musiche ecc.

Attorno a un tema che potrebbe interessare un tratto storico significativo di un paese, la comunità potrebbe ricostruire in modo articolato (ovvero anche divergente) una storia e un ripensamento delle proprie vicende: il proprio passato con le tradizionali attività, il suo crollo e la faticosa marcia verso quella modernità (storie di vita, cimeli, vecchie fotografie, lettere, ecc.) che ha significato il cambiamento della vita tradizionale e il lento abbandono del territorio.

Il Museo (vivo, aperto, con biblioteche, scuole) qui può diventare luogo di rappresentazione, ma anche di socialità, di progetto. Il museo non può essere unico e uguale ovunque, ma va costruito tenendo conto delle vocazioni, della storia, delle specificità locali e avendo chiaro come costruirlo, per chi, a chi vuole parlare, come può diventare punto di accoglienza. Andrebbero incoraggiati arrivi di artisti (davvero originale e innovativo è quanto sta facendo, anche per il riconoscimento dei luoghi e dei paesi, Vinicio Capossela con lo Sponz Fest a Calitri) e soggetti che vogliono investire, raccontare, cercare nuovi modelli di vita.

NON SERVONO MOSTRE E FESTIVAL UNA TANTUM Parlo di “piccoli musei” (a volte i più Grandi e i più belli) in “piccoli paesi”. Penso, con Tomaso Montanari, che sia necessario “Diffidare degli eventi, dei festival, delle inaugurazioni, delle una tantum: la cultura ha bisogno di strutture stabili, finanziamenti continui, indipendenza dalla politica, visione lunga e disinteressata”. Non è in discussione un possibile sostegno pubblico e privato, bensì l’uso che se ne fa, il progetto che ispira l’iniziativa, il controllo della spesa, la necessità di una rendicontazione puntuale. Vale la pena di aprire e tenere aperto un piccolo Museo (pubblico, privato, familiare) anche nei più piccoli paesi, anche in quelli in abbandono, anche dove c’è solo un abitante.

Un uso oculato, parsimonioso, mirato dei fondi pubblici è doveroso, indispensabile. Non servono mostre e festival effimeri, separati dalla vita quotidiana che si svolge nel resto dell’anno. Il problema dei paesi interni è di farli vivere nei mesi invernali. Le iniziative estive, pure utili, sono effimere e inefficaci, a meno che non siano parte di un progetto e di programmi sociali e culturali inseriti nel corso dell’anno. Anche feste, sagre, momenti conviviali possono essere prodotti a basso costo, con iniziative volontarie. Come scrive Montanari, bisogna “pensare a quanti monumenti del territorio comunale sono chiusi o in pericolo, e provare a salvarne almeno uno, coinvolgendo i cittadini con una campagna di comunicazione”.

UN GRANDE MUSEO REGIONALE DELLA MEMORIA ”“Investire in ricerca: anche il più piccolo museo civico, se è abitato da un giovane ricercatore, può diventare un luogo di produzione e redistribuzione della conoscenza”. Gli “ultimi abitanti” di un luogo spesso diventano i primi abitanti di una nuova comunità inventata e costruita con persone che vengono da fuori e che avranno bisogno di conoscere flora, fauna, materiali, tecniche produttive, forme di socialità dei locali con cui vorranno interagire e mescolarsi.

I tanti piccoli musei (con biblioteche, scuole, centri di aggregazione) dovrebbero costituire un grande Museo regionale della memoria. Un grande piano di raccolta e rilevazione ad opera di 1000 giovani (due per ogni comunità), che, dopo un corso preparatorio di un anno (metodologia della ricerca, etnografia, storia dell’arte, archeologia ecc.) vengano dislocati per due anni nei paesi per raccogliere ciò che resta della produzione orale, della cultura materiale, scritta, iconografica: canti, proverbi, oggetti, lettere, musiche, ricette, pietre, reperti ecc., privilegiando le storie di anziani, emigrati, protagonisti delle lotte contadine ecc., che stanno scomparendo. Un’occasione di lavoro e di reddito che valorizzi competenze, passioni, interessi dei giovani che non vogliono fuggire e che intendono restare. Un’occasione per riconciliare le popolazioni con luoghi mortificati, marginalizzati, desertificati. Un’opera di memoria, di salvaguardia preliminare per una grande mappa delle Identità plurali e aperte anche dei più piccoli luoghi. Un altro modo di intendere la cultura, di raccontarla, promuoverla nei legami con l’ambiente in cui è “nata” ma con riferimento a vicende storiche, politiche, artistiche, religiose di territori più vasti (Sud, mediterraneo, Europa, America, mondo dell’emigrazione).

PARTENZE E RITORNI Tutta la lunga preistoria e storia dell’Homo sapiens ricorda che la partenza, il viaggio, l’esodo non sono separabili dall’esperienza del restare. Le due esperienze vanno comprese assieme. L’emigrazione è da sempre una strategia evolutiva fondamentale, sia sotto il profilo biologico che culturale. Sulla superficie instabile del nostro pianeta, tra incessanti mutamenti climatici, migrare diventa un fattore di mutamento e adattamento. È possibile parlare di migrazioni per tutte le specie animali e umane, tuttavia la metafora dell’Homo migrans può essere fuorviante: noi umani non siamo mai divenuti una specie migratoria in modo sistematico. Nel corso della storia molti individui e gruppi non hanno mai migrato e anche coloro che restavano o accoglievano hanno contribuito all’evoluzione dell’Homo sapiens. Anche un’immagine dell’uomo migrante consapevole del luogo in cui stava andando, del modo di raggiungerlo, di un piano preciso è fuorviante: spesso la fuga era (ed è) determinata dalla necessità. L’azione del migrare per l’Homo sapiens è stata sempre esercitata con diversi gradi e forme di libertà e di costrizione. Le sociologie e le geografie delle migrazioni oggi parlano di migrazione forzata dovuta a grandi mutazioni climatiche. Accade tuttavia ancora oggi a molti di non potere, sapere o volere migrare. Anche rispetto alla necessità immediata di dover fuggire per sopravvivere, singoli individui o gruppi scelsero e scelgono di restare e spesso di perire. Anche in epoche a noi vicine la scelta se migrare o restare è una scelta molto divisiva, combattuta, lacerante. Partire o restare è il dilemma che appartiene alla storia dell’umanità fin dall’antichità e, nel nostro caso, ai luoghi che hanno conosciuto calamità, terremoti, frane, spostamenti, movimenti emigratori. Insomma, stanzialità e fuga sono due volti dello stesso fenomeno. L’abbandono storico e la ricostruzione degli abitati colpiti da catastrofi in epoca moderna, come i terremoti di Seicento e Settecento o le alluvioni degli anni Cinquanta e Settanta del Novecento, hanno determinato lacerazioni e una dialettica fatta di contrasti, amore e odio tra chi compie scelte diverse. Il senso dell’abbandono, questa consuetudine al continuo «reimpastare» e «reimpaginare» i luoghi, ha segnato la cultura e la mentalità delle popolazioni.

LA LIBERTÀ DI MIGRARE, IL DIRITTO DI RESTARE I recenti terremoti che hanno sconvolto tutto l’Appenino tra Lazio, Marche, Molise, Umbria hanno mostrato persone che non vogliono lasciare il proprio luogo, la chiesa, la casa, la terra, le mucche, l’orto, magari quella vita di fatica e solitudine a cui avrebbero voluto sfuggire e che invece si accorgono di amare nel momento in cui la fuga diventa espulsione, allontanamento, cacciata. Da qui rinascono nuove energie, nuove fantasie, che spingono alcuni ad accelerare il ritorno e altri a piangerne l’impossibilità. A voler restare e tornare non sono tanto i vecchi in cerca di un luogo dove morire, ma i giovani che cercano un posto dove creare nuova vita, nuova socialità. Dall’Irpinia alla Calabria, dal Salento al Cilento, dalla Sardegna alla Sicilia, dalle Alpi agli Appennini, tante persone hanno scelto e scelgono di tornare o di restare. È un movimento diffuso, spesso non coordinato, confuso ma che comincia a collegare l’Italia dell’abbandono e a creare nuove comunità. Un movimento, una pratica, una scelta di vita anche politica, nel senso che è tesa a costruire una nuova polis, un nuovo modo di abitare e organizzare spazi, economie, relazioni. Proprio la lontananza e l’erranza di chi è rimasto possono favorire oggi un nuovo modo, critico, problematico, di intendere la relazione tra sé e il mondo. Una scelta che va affermata anche in quanto nuovo diritto. Il diritto di poter restare e sopravvivere con dignità nel territorio dove si è nati, comunque si configuri la propria identità: diversamente abili, orientati politicamente, socialmente, religiosamente, sessualmente. Solo una politica lungimirante potrà contrastare le migrazioni forzate, riconoscere appieno l’esistenza dei rifugiati climatici, favorire il diritto di migrare insieme al diritto di restare dove si è nati. Promuovere la libertà di migrare ma anche quella di restare.

LA RESTANZA RICHIEDE PASSIONE Restare non ha che fare con la conservazione, ma richiede la capacità di mettere in relazione passato e presente, di riscattare vie smarrite e abitabili, scartate dalla modernità, rendendole di nuovo vive e attuali. Quello che ieri era arretratezza oggi potrebbe non esserlo più. La montagna improduttiva e abbandonata oggi offre nuove risorse, nuove possibilità di vita.

Per mille ragioni anche il restare – ed il restare di chi ha viaggiato o di chi torna – condivide la fatica, la tensione, la nostalgia dell’errare. Restare non significa soltanto contare le macerie, accompagnare i defunti, custodire e consegnare ricordi e memorie, raccogliere e affidare ad altri nomi, soprannomi, episodi di mondi scomparsi o che stanno morendo. Restare significa mantenere il sentimento dei luoghi e camminare per costruire qui ed ora un mondo nuovo, anche a partire dalle rovine del vecchio. Sono i rimasti a dover dare senso alle trasformazioni, a porsi il problema di riguardare i luoghi, di proteggerli, di abitarli, renderli vivibili. I ruderi e le rovine stabiliscono collegamenti tra coloro che sono rimasti e coloro che sono partiti. Restare significa raccogliere i cocci, ricomporli, ricostruire con materiali antichi, tornare sui propri passi per ritrovare la strada, vedere quanto è ancora vivo quello che abbiamo creduto morto e quanto sia essenziale quello che è stato scartato dalla modernità. E ancora volontà di guardare dentro e fuori di sé, per scorgere le bellezze, ma anche le ombre, il buio, le devastazioni, le rovine e le macerie. Nostalgie, rimpianti, risentimenti attraversano le pietre, le grotte, i ruderi, le erbe che nascondono o proteggono le rovine, le piante di fico che accompagnano e provocano la caduta delle abitazioni. Le feste che si svolgono nei paesi abbandonati e diroccati svelano questi sottili e controversi legami con i ruderi.

Restare comporta, per chi lo fa con consapevolezza, un’attitudine all’inquietudine e all’interrogazione. Perché la restanza richiede pienezza di essere, persuasione, scelta, passione. Un sentirsi in viaggio camminando, una ricerca continua del proprio luogo, sempre in atteggiamento di attesa, pronti allo spaesamento, disponibili al cambiamento e alla condivisione dei luoghi che ci sono affidati. Un avvertirsi, appunto, in esilio e stranieri nel luogo in cui si vive e che diventa il sito dove compiere, con gli altri, con i rimasti, con chi torna, con chi arriva, piccole utopie quotidiane di cambiamento. Disponibili anche allo scacco, all’insuccesso, al fallimento, al dolore. Non esiste, forse, spaesamento, sradicamento più radicale di chi vive esiliato in patria e combatte una lotta quotidiana, fatta di piccoli gesti per salvaguardare e proteggere i luoghi che potrebbero essergli sottratti non da chi arriva da fuori, ma da chi vi abita dentro come un’anima morta. Restare significa riscoprire la bellezza della “sosta”, della “lentezza”, del silenzio, del raccoglimento, dello stare insieme anche con disagio, del donare; la verità del viaggiare e del camminare. Nel mondo globale, delle false partenze, dei ritorni, delle identità aperte, dei viaggi da fermi, la nostalgia sembra essere diventata il sentimento di chi resta. Coloro che restano potenziano il senso del viaggiare e diventano approdo per quanti ritornano: forse perché viaggiare e restare, viaggiare e tornare, sono pratiche inseparabili, trovano senso l’una nell’altra. Rimasti e partiti debbono dare vita a una dialettica che parla di integrazione, d’incontro, di vite separate e di riconciliazione. Rimasti e partiti, senza enfasi e senza rancori, dovrebbero percepirsi nelle loro somiglianze e nelle loro diversità, legate a una particolare esperienza di vita, a un singolare rapporto con il luogo d’origine e con gli altri luoghi.

UTOPIA E CONCRETEZZADobbiamo riuscire a essere utopici (di utopie quotidiane, minimaliste come scrive Luigi Zaja) e concreti, ci servono nuovi pensieri per uscire da visioni localistiche. Viviamo una fase della storia dell’umanità in cui immagini apocalittiche e visioni di un futuro radioso si incontrano e si contrastano proprio perché non siamo più in grado di pensare il futuro, siamo dominati dalla fretta e da una sorta di eterno presente, che ci impedisce di guardare indietro e di andare avanti con coraggio, fantasia, lungimiranza, disposti allo stupore. Immaginare l’inimmaginabile. Prevedere l’imprevedibile.

Senza condividere in toto le posizioni di Leonardo Caffo in Fragile umanità. Il postumano contemporaneo che si interroga su quale possa essere il nuovo paradigma di vita per il postumano che l’autore presume sostituirà l’Homo sapiens, può essere interessante ipotizzare con lui (a partire dalle posizioni di Gilles Clément espresse nel “Manifesto del Terzo paesaggio”) il riempimento degli spazi lasciati vuoti o abbandonati a seguito del consumo sfrenato di risorse e di territorio. Clément sostiene che i luoghi “abbandonati dall’uomo, ma anche le riserve naturali, o le grandi aree disabitate del pianeta, e anche gli spazi più piccoli e diffusi semi-invisibili come le aree industriali dismesse dove crescono rovi e sterpaglie o le erbacce al centro di un’aiuola spartitraffico, siano risorse fondamentali per la conservazione della diversità biologica”. Caffo intravede nell’adozione di spazi vuoti o tralasciati dal capitalismo una prima realizzazione del nuovo habitat in cui la speciazione troverà il proprio luogo d’elezione.

Il “Terzo paesaggio” costituisce un territorio per le molte specie che non trovano posto altrove, per le piante che nascono nelle rovine. Per trovarlo, è necessario andare ai margini. Non sappiamo se questo sarà il postumano, ma vediamo che è una nuova forma di declinare l’umanità: vivere i margini, i limiti, riguardare il passato. Ripensare antichi saperi e sentieri. Rendere percorribili nuove vie dei canti. La grandi arterie di cemento, i ponti che crollano, le sopraelevate che tagliano i paesi, invece di unire hanno diviso, separato, creato distanze e solitudini, invece di avvicinare hanno allontanato.

LE VIE DEI CANTI Bisognerebbe riprendere, forse, le vie e le mobilità dell’asino, la figura emblematica della mobilità del mondo mediterraneo. Riaprire le antiche “vie dei canti” cancellate da colate di cemento, gallerie e sopraelevate inutili, che spesso separano più che unire i luoghi. Bisogna ristabilire un patto con la terra, gli animali, i defunti. Riconsiderare le conquiste di una modernità che era utile e non violenta, come quelle dei primi treni. Riaprire quelle stazioni vive, affollate, mobili, di cui ha parlato Alvaro in “Un treno nel Sud” (1958), che avevano alimentato tante speranze, nuovi scambi, una mobilità a dimensione umana, che avevano svolto un ruolo positivo e che, poi, nel tempo sono state trasformate in macerie, in luoghi deserti, dove nessuno passa, si ferma, scambia. Non abbiamo bisogno di chiudere scuole, ma di aprirle. Non chiudere musei e parchi archeologici, grazie a giovani e ragazze, diplomati e laureati, che vogliono un’attività produttiva e intendono fare per il bene e il patrimonio comune.

Occorrerebbero grandi investimenti per interventi mirati alla tutela, valorizzazione, cura e difesa del paesaggio, dei paesi, degli edifici; un grande progetto di rinascita e di ricostruzione, che parta dalla messa in sicurezza dei centri, delle scuole, degli edifici pubblici, delle strade, delle abitazioni. Prevenire e non intervenire a catastrofe avvenuta. Questo presuppone sguardi totalmente nuovi, amorevoli, interventi immediati e progetti di lunga durata; capacità di creare nuove forme di socialità, nuove comunità resistenti, nuove reti e nuovi tessuti sociali; di aprirsi all’esterno. Collegarsi con “reti del ritorno”, esperienza di “restanza”, “comunità resistenti e resilienti” presenti in tutte le regioni d’Italia e di Europa.

NON C’È PIÙ TEMPO DA PERDERE, ALMENO CI AVREMO PROVATO C’è da sperare, da auspicare, che le ingenti somme disponibili a livello regionale per i piccoli centri vengano spese con un’idea organica, coerente, innovativa della Calabria di domani. Ancora una volta, sottolineo l’importanza di creare legami tra passato e presente, tra paesi vuoti e isolati, tra montagne, colline e marine, tra chi è rimasto e chi è partito. Non si può sprecare una grande occasione come quella dei finanziamenti europei (per le aree interne). Sarebbe imperdonabile adoperare i fondi con intenti clientelari, a pioggia, con intenzioni elettoralistiche, senza una finalità alta, etica, civile, che abbia come obiettivo la costruzione di comunità abitabili. Non si può fare tutto in una volta, non si possono risolvere problemi atavici, abbandoni e dimenticanze secolari, non si può prescindere dalla situazione dell’intero Paese, ma è possibile invertire la logica assistenzialistica e paternalistica con cui sono stati spesi finora i fondi pubblici. Si possono almeno fornire segni, tracce, indicazioni per il futuro che ridiano speranza e fiducia a luoghi e abitanti che vivono situazioni di solitudine, sfiducia, apatia. Gli errori di oggi affosserebbero definitivamente la Calabria. La fuga e la chiusura dei paesi non sono un fatto recente, come coglievano Alvaro, Strati, Gambino e tanti altri: Franco Costabile, nel suo dolente “Il canto dei nuovi migranti” (1964), ai nomi dei paesi che fuggivano accostava nome e cognome degli uomini politici responsabili di un esodo biblico. Ecco, a poco serve il riferimento alle responsabilità di una generica Politica: diverso invece è avere la forza e il coraggio di indicare, con nomi e cognomi, politici, tecnici, professionisti, intellettuali che sarebbero responsabili di una eventuale ennesima beffa che la Calabria subirebbe senza scelte politiche mirate, chiare, ariose, “disinteressate”, operate con un’idea e una visione, il sogno, l’utopia, di una nuova Calabria. Parafrasando il grande Pasolini, noi tutti conosciamo i nomi di quanti toglierebbero questa ultima speranza di un “nuovo inizio” ai paesi della Calabria interna, della Calabria dell’anima. Non solo i Comuni, ma tutta la “società civile”, spesso assente e inesistente, ma il mondo delle professioni, quello intellettuale, la Chiesa, il sindacato, le associazioni, i gruppi di base, i Musei, le Università, le biblioteche, i centri culturali, le scuole, le prefetture, dovrebbero essere coinvolti, direttamente, attivamente in questa opera di rifondazione urbana, civile, culturale della Calabria collegandosi alle esperienze positive di altre regioni del Sud e di quelle aree interne e montane dell’Appennino e delle Alpi.

Non c’è più tempo da perdere. È già tardi, troppo tardi. Forse non ce la faremo, ma ci avremo provato. Sarà difficile, ma avremo fatto la nostra parte, non avremo nascosto la polvere sotto il tappeto. Non saremo stati indifferenti a chi chiede ascolto e “vuole parlare” ed “essere parlato” e ascoltato (come diceva Alvaro). Nel nome dei nostri vecchi, che hanno faticato con dignità, e per le generazioni che verranno e che non ci perdoneranno di avere consegnato loro un deserto, mentre avevamo a disposizione un Paradiso da riconoscere e da assumerci, perché i Paradisi non ci vengono mai dati in maniera gratuita e una volta per sempre.

N.B. Questo memorandum, in forma di “manifesto”, riprende concetti e posizioni che ho affrontato nei miei libri e, soprattutto, in riviste specialistiche (“Dialoghi Mediterranei”, “Sentieri Urbani”, Urbantracks, periodici di studiosi che si occupano della montagna, dei luoghi, del ritorno) ecc.) che si occupano di spopolamento e di “ritorno” delle aree interne. Rappresenta anche una breve sintesi di un volume che pubblicherò con Tomaso Montanari e di un libro sugli “ultimi abitanti” a cui lavoro con Antonella Tarpino. Con Donzelli è in uscita un lavoro a più voci (antropologi, territorialisti, geografi, storici, urbanisti, economisti ecc.) dal titolo “Riabitare l’Italia”. La casa editrice Rubbettino ha in corso di pubblicazione un libro sulla montagna calabrese. La letteratura sull’argomento è vasta e non è possibile farvi riferimento sistematico in questa sede. Segnalo, tra le tante iniziative che si svolgeranno in varie parti d’Italia (a L’Aquila, Pistoia, Paraloup, in diverse aree del Piemonte, delle Marche, del Molise, della Calabria, della Basilicata, della Puglia, della Toscana, della Sardegna, della Campania) un importante Convegno Internazionale “Un paese ci vuole. Studi e prospettive per i centri abbandonati e in via di spopolamento”, 7-9 novembre 2018, Università Mediterranea di Reggio Calabria (Dipartimento PAU Laboratorio Cross. Centro studi storici per l’architettura, la città, l’ambiente)www.unpaesecivuole.unirc.it.

Dovrei ricordare e ringraziare tante persone (anche molti miei studenti che si sono laureati con monografie sui paesi abbandonati). Lo farò, ma in questa sede ringrazio, in particolare, Isabella Cecchi, Pietro Clemente, Tomaso Montanari, Salvatore Piermarini (tutte le foto qui pubblicate sono sue). Antonella Tarpino.

DAI PERCORSI DI MEMORIA ALLE PRATICHE DI ACCOGLIENZASituazioni diverse richiedono interventi differenziati – parlo in questo caso solo di interventi culturali che hanno però un valore altamente simbolico, oltre che concreto e “produttivo” – a seconda che si sia di fronte a: a. paesi abbandonati da lungo tempo, totalmente irrecuperabili, anche da un punto di vista urbanistico; b. paesi abbandonati ancora integri(almeno in parte) dove potrebbero tornare o arrivare degli abitanti; c. paesi in spopolamento e con pochi abitanti. d. paesi che soffrono una crisi demografica e di spopolamento dove però restano e resistono abitanti in un numero significativo.

DAI PERCORSI DI MEMORIA ALLE PRATICHE DI ACCOGLIENZASituazioni diverse richiedono interventi differenziati – parlo in questo caso solo di interventi culturali che hanno però un valore altamente simbolico, oltre che concreto e “produttivo” – a seconda che si sia di fronte a: a. paesi abbandonati da lungo tempo, totalmente irrecuperabili, anche da un punto di vista urbanistico; b. paesi abbandonati ancora integri(almeno in parte) dove potrebbero tornare o arrivare degli abitanti; c. paesi in spopolamento e con pochi abitanti. d. paesi che soffrono una crisi demografica e di spopolamento dove però restano e resistono abitanti in un numero significativo.