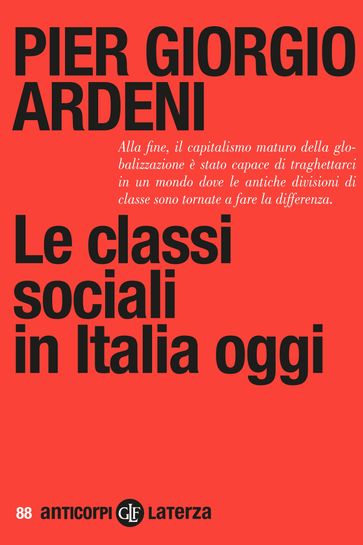

Dopo decenni in cui il dibattito pubblico e la ricerca sociologica in Italia e a livello internazionale è stato permeato dalla famosa frase di Margaret Thatcher che la società non esiste mentre “ci sono singoli uomini e donne e ci sono famiglie”, si torna a ragionare sul concetto e sul ruolo delle classi sociali nella strutturazione delle società contemporanee. Pier Giorgio Ardeni, professore di Economia politica e dello sviluppo all’Università di Bologna, ha scritto un libro importante (Le classi sociali in Italia oggi, Laterza, Roma-Bari 2024) che fa il punto su ricerche e dibattito nazionale e internazionale sulla composizione sociale con l’approccio dell’economia politica, una disciplina che a partire dai suoi fondatori (Smith, Ricardo e Marx) ha sempre studiato la relazione tra economia e società, indagando in modo particolare il tipo di ordine sociale che storicamente emerge e si struttura di fatto in relazione al mutare dell’economia capitalistica.

Di classi sociali si era praticamente smesso di parlare in Europa a partire dagli anni ’90, sia nel discorso politico sia nella percezione comune. Nel 1999, Tony Blair, uno degli alfieri della “terza via”, aveva affermato che “la lotta di classe è finita” perché “ora siamo tutti classe media” negli stili di vita e nelle aspirazioni. Nell’ambito di un capitalismo “democratico”, lo Stato doveva garantire uguali possibilità a tutti, intervenendo e contribuendo affinché tali aspirazioni degli individui si potessero realizzare sulla base del “merito” (attraverso un rafforzamento del legame tra credenziali educative, lavoro e reddito). In quei decenni, con l’avanzare dei processi di deindustrializzazione e di terziarizzazione dell’economia, i sociologi (e anche i politici) hanno sostituito le classi sociali con termini più neutri come quelli di “ceti, gruppi e fasce sociali”, legati alla distribuzione del reddito, alle professioni e alle disparità di ceto (stili di vita), genere, età, zona di origine ed etnia/nazionalità. Giuseppe De Rita e il Censis hanno cantato la “cetomedizzazione” come contraltare della terziarizzazione.

Il merito di Ardeni è quello di riaffermare, portando nuovi dati quantitativi e analisi interpretative, che il capitalismo della globalizzazione e la sua crisi (a partire dalla grande crisi finanziaria del 2008) sono stati capaci di riportarci in un mondo in cui le divisioni di classe sono tornate a contare, a fare la differenza per gli individui, perché danno luogo a disuguaglianze (di reddito, ricchezza, consumi, stili di vita, status e potere) che condizionano le concrete possibilità di vita (livello di istruzione, competenze, tipo di lavoro, reddito e sistema relazionale sociale). L’ideologia neoliberista, che ha promosso e accompagnato la “lotta di classe” dei grandi capitalisti (l’1% o il 10% più ricco) contro le classi medie e operaie e l’affermazione del capitalismo globalizzatore, ha esaltato per quattro decenni “l’individualismo metodologico”, ossia “che tutto ciò che riusciamo a ottenere nella vita sia il risultato delle nostre scelte, delle nostre aspirazioni e del nostro sforzo. Nasciamo tutti uguali [di fronte alla legge], viviamo in un sistema che offre le stesse opportunità a tutti, impegniamoci senza lamentarci, senza dare la colpa al sistema! Tutto dipende dalla nostra performance, non conta di chi siamo figli o da dove veniamo ma solo il talento e l’impegno, ovvero il merito” (pag. 4).

Le classi superiori hanno lasciato intendere che il sistema avrebbe concesso un’opportunità a tutti, al di là delle disparità sociali “originarie”, bastava volerlo (chi non ce la fa, è perché non è stato capace o non si è impegnato abbastanza, non perché era in una condizione di partenza di inferiorità), essere “imprenditori di sé stessi”, senza però che venissero alterati né i meccanismi di accumulazione né quelli della distribuzione, anzi spingendo perché venisse data maggiore libertà di movimento al capitale. Ma ora, con la crisi conclamata del capitalismo neoliberista, si rende evidente che di fatto non siamo tutti uguali (qualcuno è “più uguale degli altri”, come i maiali nella fattoria degli animali di George Orwell) e non lo siamo in ragione di differenze sociali che sono strutturate, ossia che hanno origine nell’appartenenza di classe, a gruppi sociali con caratteristiche specifiche.

“Le disuguaglianze nella distribuzione del reddito, ad esempio, di cui si è venuto discutendo negli ultimi anni, non sono soltanto dovute a differenze nel merito, nelle capacità individuali e finanche nelle opportunità di acquisire un’istruzione adeguata, né semplicemente ai fallimenti dei mercati o alla scarsa concorrenzialità. Al fondo, ci sono due altri elementi all’opera che sono, ancora una volta, il “conflitto” tra capitale e lavoro – o, se si preferisce, tra redditi da capitale e redditi da lavoro – e l’ereditarietà, che consente la ripartizione del patrimonio per vie familiari, perpetuando la disparità di ricchezza. A chi già non ha è lasciata la via del “merito” in un sistema ove, però, le “enclosures” generate dall’appartenenza a club e circoli si sono fatte sempre più decisive” (pag. 7).

La narrazione di Ardeni, costruita illustrando con dettaglio i dati e le analisi sulla stratificazione sociale italiana sviluppate negli ultimi 50 anni, a partire dal libro epocale di Paolo Sylos Labini, Saggio sulle classi sociali, Laterza, Roma Bari 1974, ci guida nell’esplorazione dei mutamenti nella composizione sociale della società italiana. Un viaggio che parte da una descrizione “classista” della società rimasta egemone fino agli anni ’70, per poi passare a una descrizione “stratificazionista” in cui la classe media sembra ormai occupare quasi tutto lo spazio sociale (la “cetomedizzazione”), divenuta egemone dagli anni ’80, per chiudere il cerchio e tornare oggi a rivalutare il ruolo delle classi nella composizione sociale, in presenza di una divaricazione crescente nei livelli di reddito, di un drastico rallentamento della mobilità sociale ascendente, e di una polverizzazione delle professioni medie, divise tra quelle alte e quelle basse, che contribuisce alla polarizzazione delle disparità nei redditi.

Letture interpretative diverse della struttura sociale italiana che riflettono le diverse fasi storiche delle trasformazioni del capitalismo a livello nazionale e globale nell’arco di questi cinque decenni. Con il mutare delle caratteristiche del modo di produzione capitalistico sono mutate sia le forze di produzione (risorse naturali, tecnologie, divisione del lavoro come funzione lavorativa) sia le relazioni sociali della produzione e distribuzione del reddito che innervano le particolari caratteristiche della struttura sociale (divisione in classi, ceti, strati, categorie, fasce di reddito e gruppi sociali) in ciascuna fase, dando vita a diverse formazioni sociali. Per schematizzare, dal dopoguerra abbiamo avuto due principali diverse tipologie di capitalismo: un capitalismo fordista/keynesiano dei “trenta gloriosi” (1945-1975), basato sul «compromesso tra capitale e lavoro» di stampo socialdemocratico, e un capitalismo globalizzatore regolato dal paradigma neoliberista (dal 1980 ad oggi), basato sulla centralità degli «animal spirits» del libero mercato. Ardeni è anche interessato a mostrare che nel corso del tempo non è solo variato il peso relativo delle classi, ma anche il loro peso politico, nei canali della rappresentanza, con effetti redistributivi non indifferenti.

Marx e Weber

Con un approccio economico politico si prende necessariamente avvio da Karl Marx che, partendo dagli stessi presupposti analitici di Adam Smith e David Ricardo, nei primi decenni del passaggio al capitalismo industriale è stato il primo a proporre una rappresentazione del corpo sociale in tre classi, distinte secondo la proprietà dei mezzi di produzione e la fonte del reddito: i redditieri, la classe dei proprietari della terra; i capitalisti della classe borghese, proprietari dei macchinari e delle imprese industriali; i lavoratori della classe operaia, proprietari unicamente della loro forza lavoro. È attraverso la lotta di classe tra borghesia e classe operaia che, secondo Marx, storicamente si struttura la società.

Nelle sue analisi in diretta sul campo, come si vede in Il diciotto Brumaio di Luigi Bonaparte (1851) e Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, Marx applica il suo schema interpretativo, ma è costretto a parlare di frazioni e fazioni di classe per tutte le classi e specialmente per la borghesia. Ogni categoria professionale viene di fatto considerata come una classe o frazione di classe, segno della difficoltà che lo stesso Marx ha incontrato nell’usare il concetto astratto di classe nell’analizzare dei comportamenti sociali e politici concreti.

D’altra parte, con le successive trasformazioni del capitalismo, così come con la crescita del ruolo e delle funzioni svolte dalle grandi imprese e dallo Stato, un attore relativamente ancora poco strutturato a metà del XIX secolo, sono cresciuti i processi di scomposizione e ricomposizione dei fattori capitale e lavoro. Nel campo del lavoro, con il cambiamento tecnologico si sono affermati nuovi, diversi e più articolati rapporti di produzione, per cui sono emerse nuove specializzazioni e divisioni dei ruoli e delle mansioni che hanno dato vita a nuove articolate stratificazioni che hanno diluito e reso inefficace la conglomerazione del lavoro salariato in un’unica “classe operaia”. Un processo di scomposizione e ricomposizione che, insieme alla crescita dello Stato, ha portato alla nascita ed espansione di una “classe media”, formata da professionisti indipendenti, lavoro impiegatizio alle dipendenze del capitale industriale, lavoro autonomo nell’industria e nei servizi, e lavoro dipendente nella pubblica amministrazione (apparato burocratico) (sul metodo composizionista si veda il nostro articolo qui).

Al quadro di riferimento economico politico di Marx, si è poi anche contrapposto quello più eclettico di Max Weber, sostenitore del fatto che le classi non esistono solo in relazione ai mezzi di produzione. In contrapposizione al materialismo di Marx, Weber ha sostenuto che i fattori soggettivi della vita – ideologia, cultura, religione – sono altrettanto importanti rispetto al campo strettamente economico, aggiungendo al concetto di classe quelli di status e potere (inteso come influenza e controllo esercitato su persone e gruppi sociali), con l’introduzione di fattori qualitativi immateriali come onore, prestigio, rispetto, qualità morali, istruzione, stili di vita, linguaggio, arte, rituali, codici culturali e valori che rimandano alla dimensione della coscienza collettiva e dell’identità di classe o ceto, che non sono necessariamente dovuti alla ricchezza o al reddito, e che determinano stratificazioni sociali potenzialmente diverse da quelle di classe (come il ceto sociale). Secondo Weber, è la complessa interrelazione della triade classe, status e rapporti di potere (che definiscono le aggregazioni sociali in termini di partiti) che determina storicamente la struttura della società capitalistica, contribuendo a condizionare le opportunità e le scelte degli individui.

Dalle classi alle classi

L’analisi sociologico-economica italiana dagli anni ’50 agli anni ’70 ha rielaborato le nozioni di Marx e Weber. Quella di sinistra, incardinata sull’impianto marxista, ha elaborato una teoria della struttura sociale fondata sulla relazione tra divisioni di classe e disuguaglianze, a favore della classe operaia, della sua emancipazione nelle direzioni socialista, socialdemocratica e comunista. Quella di stampo liberale ha utilizzato un’impostazione americana per concepire una teoria della struttura sociale di tipo neo-weberiano incentrata sul ruolo chiave della grande e piccola borghesia, in cui le disuguaglianze nella distribuzione del reddito andavano ricercate nei diversi livelli di istruzione e qualificazione, nel potere di influenza di ceti e gruppi, nella diversa conformazione di settori economici e professioni e nel funzionamento più o meno efficiente del mercato del lavoro e del sistema economico.

In questo contesto, il lavoro di Sylos Labini ha rappresentato il tentativo ambizioso di operare una sintesi tra classificazione delle categorie economiche secondo la loro professione e secondo la fonte del loro reddito e un’analisi sullo status, lo stile di vita, il livello di istruzione, la dimensione territoriale e finanche sulle aggregazioni politiche. Nella classificazione di Sylos Labini, supportata da dati quantitativi statistici, agli inizi degli anni ’70 la società italiana era strutturata in almeno tre principali classi sociali (articolate al loro interno) definite soprattutto nell’ambito della sfera della produzione (lavoro), ma anche del modo in cui veniva ottenuto il reddito (rendite, profitti da capitale, salari e stipendi):

1. borghesia vera e propria (2,3%): formata da grandi proprietari di fondi rustici e urbani (rendite); imprenditori (industriali, immobiliari e finanziari) e alti dirigenti di società per azioni (profitti e redditi misti con elevate quote di profitto); professionisti autonomi (redditi misti, con caratteri di redditi di monopolio grazie alle tutele degli ordini professionali);

2. piccola borghesia/classi medie (45,4%):

2a. piccola borghesia impiegatizia (stipendi): costituita da impiegati pubblici e privati, tra cui insegnanti e addetti alla sanità;

2b. piccola borghesia relativamente autonoma (redditi misti): composta da coltivatori diretti, artigiani, piccoli professionisti (lavoratori autonomi), commercianti;

2c. piccola borghesia composta da categorie particolari come militari, religiosi e altri (stipendi);

3a. classe operaia (salari) (52,3% con il sottoproletariato): costituita da lavoratori salariati dell’industria e dell’edilizia (in espansione), da quelli del terziario e dai salariati agricoli (in forte riduzione);

3b. sottoproletariato: composto da coloro che restano per lunghi periodi di tempo fuori dalla sfera di produzione in quanto disoccupati.

Il focus dell’analisi di Sylos Labini era soprattutto concentrato sull’espansione della piccola borghesia (impiegatizia, commerciale e tecnica) e più in generale delle classi medie (con i ceti medi da lui considerati come una “quasi classe”) tra il 1951 e il 1971. Questa espansione veniva spiegata sulla base del progresso tecnico e organizzativo (con l’aumento delle dimensioni e della burocratizzazione delle imprese) e della burocratizzazione dello Stato frutto della mediazione politica, dell’espansione dei servizi e della redistribuzione, e delle pratiche di clientelismo. Una delle conclusioni di Sylos Labini era che il potere politico (partiti, sindacati, burocrazia statale, gruppi della sinistra extra-parlamentare) era nelle mani di questa classe, “ma non sono i dirigenti effettivi”, “la classe dominante” (1974, pag. 71).

Il suo giudizio sulla piccola borghesia è sferzante (bassa moralità, difesa a oltranza della distinzione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale come tra lavoro direttivo e lavoro esecutivo, corruzione, clientelismo, pratiche di sottogoverno, parassitismo, corporativismo, conservatorismo, deriva fascista, con “individui famelici, servili e culturalmente rozzi” (1974, pag. XII). Mette in luce il ruolo chiave giocato dalla politica nella protezione di commercianti, liberi professionisti, piccoli imprenditori manufatturieri e nella promozione dell’espansione della piccola borghesia (attraverso la creazione di posti di lavoro, leggi e interventi amministrativi, accordi contrattuali, clientelismo) in funzione di una stabilizzazione sociale e politica. L’effetto principale di questa azione politica era stato, per Sylos Labini, che il terziario si era gonfiato oltre misura senza modernizzarsi e, quindi, senza che a questo corrispondesse un ampliamento e miglioramento dei servizi pubblici. Una situazione che aveva contribuito a provocare l’ondata di lotta di classe della classe operaia a partire dalla seconda metà degli anni ’60.

Sylos Labini era interessato a riflettere sulla possibilità di alleanze sociali e politiche che potessero favorire o impedire le riforme sociali. Ragionava sui possibili rapporti tra sinistra politica (PCI e PSI) e classe operaia (allora ancora economicamente in ascesa) con le classi medie per realizzare le riforme della pubblica amministrazione, della sanità, dell’urbanistica, dell’università e gli investimenti in edifici scolastici e universitari, ospedali1. Sosteneva che occorreva puntare sulla piccola borghesia degli intellettuali, scienziati, tecnici e dirigenti e che bisognava guardare all’esperienza emiliana e di altre regioni “rosse”, dove si era attuata un’alleanza organica fra ceti medi e classe operaia, con un’evidente egemonia dei primi (1974, pag. 107).

L’analisi di Sylos Labini ha aperto un vivace dibattito con contributi di Luciano Gallino, Alessandro Pizzorno, Massimo Paci, Arnaldo Bagnasco, Carlo Trigilia, Antonio Negri e Carlo Donolo che è durato fino agli anni ’80 e nel corso del quale si è affermata l’idea che vi siano almeno quattro caratteristiche che definiscono le classi: il reddito, secondo le sue fonti; la professione e il tipo di lavoro; le condizioni di vita e i riferimenti socio-culturali, ovvero lo stile di vita; i rapporti di potere. Dal punto di vista della ricerca empirica, però, solo le prime due sono state investigate, dato che solo per queste erano disponibili dati statistici. Le altre due sono quindi rimaste confinate nel campo delle riflessioni teoriche a sostegno dei risultati empirici ottenuti con le ricerche delle prime due.

Con gli anni ’80 il quadro analitico di riferimento muta, al mutare del quadro sociale ed economico. Il sistema economico italiano entra in una fase turbolenta di instabilità e rallentamento della crescita (alta inflazione, “svalutazioni competitive”, contenimento dei salari, riduzione della scala mobile, ristrutturazioni e chiusure aziendali, aumento della disoccupazione, aumento del debito pubblico e crisi fiscale dello Stato). Sono anni in cui la classe operaia e dei tecnici non cresce più, mentre si continua ad allargare la fascia del pubblico impiego, del terziario commerciale e dei servizi. Le classi sociali non spariscono, ma restano sullo sfondo. Arrivano i modelli di analisi socio-metrici posizionali2 messi a punto negli Stati Uniti a partire dagli anni ’40 (in gran parte frutto di un’operazione di mistificazione e di manipolazione del pensiero di Max Weber, mettendo sullo stesso piano potere, autorità legale e burocrazia), per cui si afferma che non ci sono più le classi (si sono “dissolte”), che la società è “liquida”, che tutto è solo middle class, mentre il potere è burocrazia (James Burnham, La rivoluzione manageriale 1941) nella quale lavorano persone della classe media scelte sulla base del merito. Così, il focus del dibattito scientifico si sposta dalle classi alla stratificazione sociale (soprattutto sugli strati che compongono i ceti medi) e su due aspetti a questa strettamente legati: quello della mobilità sociale (orizzontale, ascendente e discendente, ossia la possibilità di passare da un gruppo/strato sociale a un altro) e quello delle disuguaglianze (di reddito e status).

È stato un tentativo di offuscamento del fatto che la storia dell’economia politica degli ultimi quattro decenni è stata caratterizzata da una guerra di classe tra capitale (i dominanti) e lavoro (i dominati) che, come ha sostenuto il finanziere Warren E. Buffett nel 2006, il capitale ha vinto a mani basse (attraverso la «contro-offensiva neoliberale»), per cui aveva notato che lui, un investitore miliardario pagava un’aliquota fiscale più bassa della sua segretaria. Una lotta di classe contro i lavoratori, i loro diritti acquisiti nei “trenta gloriosi”, le politiche di redistribuzione del reddito e di protezione sociale. D’altra parte, come notava Luciano Gallino nel 2012, “la più grande vittoria della classe dominante, di certo, è aver fatto credere agli altri di non esistere più”. Come sottolinea Ardeni, un offuscamento anche del fatto che le barriere per le scelte degli individui derivano ancora dalle divisioni presenti nella struttura sociale: “è un dibattito il cui risvolto ideologico, in realtà, maschera il tentativo di “andare oltre” le classi sociali per rendere le condizioni di origine ineffettuali, come non sono, e per agire solo “a valle”, sui meccanismi di funzionamento del mercato” (pag. 9).

In sostanza, non si tratta di abbattere le barriere tra i gruppi sociali, ma di intervenire sulle storture e inefficienze dei mercati che non permetterebbero agli individui di fare le loro libere scelte, avendo tutti a disposizione le medesime opportunità. Sono state proposte nuove classificazioni (affinamenti della suddivisione della società in tre classi) – come quella del neo-weberiano John Goldthorpe, nota come EPG (che raggruppa le occupazioni in base alla situazione di lavoro e alla situazione di mercato) e adottata anche nello schema europeo ESEC (European Socio-Economic Classification) – e sono state fornite nuove stime, come quelle di Antonio Schizzerotto e dei suoi collaboratori, anche se le fonti statistiche hanno continuato a essere problematiche (soprattutto quelle sulla distribuzione dei singoli ruoli occupazionali).

Il 1992 è stato un anno di svolta per l’Italia con la fine della “prima Repubblica” e del suo sistema di partiti, la più grave crisi finanziaria italiana del dopoguerra (con la svalutazione della lira, l’uscita dal Sistema monetario europeo e una pesantissima “manovra” del governo Amato) e la firma del Trattato di Maastricht che porta all’Unione Europea e apre la lunghissima stagione delle politiche neoliberiste di austerità (che hanno previsto tagli dei servizi pubblici, privatizzazioni, contenimento di salari e stipendi, riduzione degli investimenti in beni pubblici, delocalizzazioni produttive). Si passa al sistema elettorale maggioritario all’insegna della “governabilità”. Innovazione e investimenti (soprattutto pubblici) restano al palo, mentre la struttura produttiva e occupazionale va riducendosi e frammentandosi (con imprese di piccola dimensione). Rallenta di molto la crescita della produttività del lavoro. Si punta su “flessibilità” e precarizzazione, aumentando i contratti a tempo determinato, a tempo parziale, a progetto e saltuari. Le fasce più deboli soffrono di più la disoccupazione e la precarietà dei loro rapporti lavorativi. Prende il via un processo di drastica riduzione di artigiani e lavoratori autonomi, la piccola borghesia autonoma. Anche il lavoro qualificato, sia dipendente sia autonomo, viene colpito. Si riduce il ruolo della contrattazione collettiva, mentre cresce quello della contrattazione individuale (con un conseguente indebolimento del sindacato). Mentre salari e stipendi non aumentano, anzi ristagnano o arretrano, grazie a politiche fiscali favorevoli, i redditi da capitale e altre fonti (rendite, profitti, capital gains), fortemente influenzati dall’ereditarietà, crescono, alimentando le disuguaglianze e il processo di finanziarizzazione crescente dell’economia (si veda il nostro articolo qui).

Mentre il paese attraversa una fase difficilissima e il mondo del lavoro va mutando (ad esempio, si amplia l’occupazione nei settori dei servizi che adesso forniscono anche il maggiore contributo al PIL) – e con esso la struttura sociale – l’analisi e l’interpretazione di quanto avviene si fa più frammentaria. “La narrazione dominante è quella che enfatizza il ruolo della tecnologia, non solo nelle nuove professioni che vanno affermandosi e in come trasforma le vecchie, ma anche nei consumi e negli stili di vita. L’idea che si sia entrati in una società post-industriale si fa strada al punto che pare che lavori e professioni legati all’industria non esistono più, che il lavoro manuale vada scomparendo e che l’economia di oggi sia tutta ‘servizi e tecnologia’. Nelle imprese di tutti i settori le figure si sono moltiplicate, con una stratificazione che riflette competenze e livelli di qualificazione diversi e mansioni diverse.

Alla frammentazione sul piano produttivo – anche retributivo – corrisponde una frammentazione sul piano sociale, che non è che la naturale evoluzione di una società matura in cui il livello di reddito ha consentito – tra gli anni Settanta e Novanta – la quasi totale generalizzazione di stili di vita e consumi tipicamente urbani, quelli che un tempo erano solo piccolo borghesi, alla grande maggioranza dei cittadini (con delle differenze, è ovvio, date comunque dal livello assoluto del reddito). In questo processo, però, è progressivamente sbiadita l’antica identità sociale delle classi che ora si ‘assomigliano’ tutte, per un verso (nella domanda di servizi minimi, nelle aspirazioni sociali e culturali), mentre continuano a differenziarsi, e di molto, sul piano della condizione occupazionale e professionale. Tutti si sentono classe media, pur non essendolo, secondo un processo di omologazione che rende evidente quanto la società dei consumi di massa sia estesa“ (pag. 70).

Negli anni 2000, in presenza di un’economia sostanzialmente bloccata, che non cresce e in cui anche il processo di terziarizzazione verso la modernizzazione dei servizi sembra bloccarsi, gli studi condotti segnalano che anche l’evoluzione della struttura sociale si è bloccata. La mobilità sociale ascendente è rallentata sino a quasi fermarsi e torna l’idea della cristallizzazione delle divisioni di classe, secondo nuove linee di frattura. Si sviluppano anche analisi e dibattiti sulla scomparsa della classe operaia (ma mentre diminuisce quella industriale, aumentano i salariati nei servizi e nelle occupazioni impiegatizie, con sempre più ampie fasce di lavoro precario, part-time e sotto-remunerato, una segmentazione che investe, donne, giovani e immigrati – un proletariato post-industriale) e della classe media. Quest’ultima viene investita da una crisi che è economica, ma che riguarda anche gli stili e le condizioni di vita, le aspettative e finanche le attitudini culturali. Con l’introduzione di flessibilità e precarizzazione, parti delle classi medie si vedono scivolare verso la classe operaia. Un processo di declassamento che genera insicurezza, malessere, paura risentimento e rabbia che viene scaricata contro i deboli, i poveri e i fragili che sono visti solo come un peso per i cittadini «laboriosi» e «rispettosi delle leggi» del ceto medio.

Al tempo stesso, però, nelle nuove condizioni lavorative, più precarie e frammentate, si riduce l’identificazione tra gli individui e il loro lavoro non più visto come un percorso di vita. La stessa classe operaia, oltre a ridursi, si frammenta, mentre il conflitto sociale si disperde e si spezzetta in micro-conflitti. Si riduce la mobilità sociale ascendente, mentre aumenta quella orizzontale, tra professioni e condizioni diverse ma equivalenti sul piano del reddito e dello status. Soprattutto, il precariato è divenuto la nuova condizione proletaria contemporanea e investe sia la classe operaia sia la classe medio-bassa impiegatizia.

La struttura sociale italiana oggi

Ardeni offre una descrizione della situazione odierna (al 2023) delle classi sociali in Italia, riprendendo lo schema di riferimento di Sylos Labini, integrato da alcune modifiche. Ciò che emerge è che la classe operaia pesa ancora per circa un quarto (23,4%), ma è divisa tra una componente garantita e una precaria (attiva soprattutto nell’articolato mondo dei servizi – logistica, manutenzione, distribuzione commerciale, ristorazione, pulizie). Che la classe media è certamente maggioritaria (65,6%), con quella medio-bassa che è più rilevante e anch’essa divisa tra garantiti e precari, mentre quella medio-alta, insieme alla borghesia (11,%), pesa per circa un quarto.

La composizione della forza lavoro occupata indica che ancora il 30,2% dei lavoratori è nell’industria, il 27,1% è nei settori del terziario “maturo” (commercio, pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni), il 23,5% è nel terziario dei servizi e il 17,3% nel settore pubblico. Il lavoro dipendente rappresenta quasi i quattro quinti del totale (78,6%): di questo il lavoro operaio (qualificato e non) pesa per un terzo (33,4%) e, se sommato al lavoro impiegatizio esecutivo, arriva al 47,9%, mentre il lavoro impiegatizio qualificato assomma al 30,4%. La precarietà, trasversale alle classi, riguarda oltre un terzo della forza lavoro dipendente, soprattutto femminile e giovanile3.

Si profila una struttura sociale di classe che è sostanzialmente inalterata dagli anni ’90, la risultante di un paese fermo, la cui economia non cresce più e la cui struttura sociale si è cristallizzata. In termini di reddito, la classe media si è ridotta (e sono le fasce alte a guadagnarci di più). La mobilità tra le classi si è ingessata, con una prevalenza della mobilità discendente su quella ascendente (sia quella intergenerazionale sia quella intragenerazionale). Tuttavia, la classe media sembra essersi estesa a (quasi) tutte le classi sociali dal punto di vista degli stili di vita e dei consumi, delineando però una frattura in aumento tra redditi alti e redditi bassi che segnala la chiusura delle classi medio-alte. Un vero e proprio arroccamento che si estende alle classi superiori che adottano una strategia di “secessione privata dalla società” che rafforza l’appartenenza alla propria classe/casta4.

La distribuzione del reddito mostra che il reddito medio delle famiglie italiane è fermo da più di 30 anni5. Sono cresciuti i lavoratori poveri («working poor»), quelli che sono in «povertà relativa», anche nei settori «di punta» (quelli del «made in Italy» e della metalmeccanica che lavorano per i mercati esteri) di un’economia ormai basata soprattutto su ristorazione, turismo, grande distribuzione, logistica e servizi poveri ormai fortemente dipendenti dalla manodopera migrante a basso salario. Difatti, tra il 2014 e il 2023 l’incidenza della povertà assoluta tra gli occupati è passata dal 4,9% al 7,6%, e tra gli operai dal 9% al 14,6%. Circa 5,7 milioni di dipendenti guadagnano in media meno di 11 mila euro lordi annui, ma la fascia del lavoro a bassa retribuzione è ancora più ampia: vanno infatti aggiunti oltre 2 milioni di dipendenti con salari medi inferiori ai 17 mila euro lordi annui.

Inoltre, non c’è più una corrispondenza univoca tra posizione lavorativa (classe sociale) e reddito, a causa di due fattori determinanti: il capitale accumulato (anche nella forma di beni immobili) e il livello di istruzione. Quest’ultimo è diventato un motore di mobilità sociale molto meno potente rispetto al passato, superato dall’appartenenza di classe, per cui si sta diffondendo l’idea che si possa anche rinunciare a un titolo di studio. “Il livello di istruzione dipende dal reddito e dalle aspettative (e aspirazioni) e varia con la famiglia di origine e l’orientamento culturale familiare (ovvero dalla classe sociale). Più basso è il reddito, meno si spende (si investe) in istruzione e capitale umano. ‘Far studiare i figli costa, ma se poi questi non fanno neppure carriera, perché non hanno il padre con una certa posizione, allora non ne vale la pena’” (pag. 11). Per cui ogni anno oltre 450mila giovani tra i 18 e i 24 anni abbandonano la scuola prematuramente, mentre circa 55mila se ne vanno via dall’Italia, prendendo atto che non c’è posto per tutti. Oltre al tema del rapporto tra istruzione, distribuzione del reddito e classi sociali, Ardeni offre un’analisi della questione di genere, di quella dell’inattività e dei NEET (si veda anche il nostro articolo qui), e dei divari territoriali.

Infine, Ardeni è anche interessato a esplorare i temi della rappresentanza politica delle classi, la loro rappresentanza nel discorso pubblico e l’evoluzione recente del quadro politico italiano in relazione alla struttura sociale descritta. Cerca di analizzare come si è riflessa la divisione di classe sulle proposte politiche e delle forze in campo. Si interroga sul fatto che visto che le classi esistono ancora – e con esse i divari che le separano – chi rappresenta, oggi, le classi popolari? Da anni ormai non c’è più un partito della classe operaia, ma non c’è neanche un partito che faccia della classe dei precari (i nuovi proletari) la propria base (anche perché nessuno più mette in discussione l’esistenza della precarietà come dello sfruttamento para-schiavistico degli immigrati – per un’analisi sulla relazione bassi salari e immigrazione, si veda il nostro articolo qui).

Emerge il quadro di “una società che è andata separandosi dal potere politico in cui si sente, evidentemente, sempre meno rappresentata, evidenziando, però, una rottura preoccupante perché riguarda le fasce meno protette” (pag. 245) delle classi popolari dei non garantiti. Ardeni si domanda se si può fare qualcosa, almeno, per rimettere in moto l’ascensore sociale: “L’esercito dei tanti precari, degli esclusi, dei marginalizzati, potrebbe essere aggregato in una proposta progressista, non difensiva, né “contro” le classi medie e garantite. La mobilità sociale potrebbe essere riattivata, non tanto verso le posizioni alte, quanto verso quelle medie e medio-alte. Dando così nuovi stimoli anche a quella classe media che languisce, che sopravvive culturalmente ed economicamente” (pag. 247).

Attualmente assistiamo al crescente distacco tra parte debole e marginalizzata del corpo sociale e il sistema politico. Un’economia ferma, in cui produttività e reddito complessivo non crescono, in cui la mobilità sociale è ferma “sta portando le classi medie e medio-basse su posizioni difensive, reclamando la chiusura delle frontiere (di classe) e maggiore protezione. Ed è sulla difesa del ceto medio che ormai si gioca lo scontro politico, dimentico di quelle fasce popolari e marginali che pure esistono. La sinistra, la cui ragion d’essere si fondava sul consenso delle classi popolari, non ha più una prospettiva da opporre e pare aver rinunciato anche solo alla possibilità di un’alternativa. Così, si assiste al progressivo allontanamento di quelle masse dalla stessa prospettiva democratica: escluse, non hanno più voce, non partecipano più, mentre i partiti nell’agone politico si spartiscono il consenso delle classi medie. Un’involuzione che prepara solo il terreno a un’involuzione della democrazia, minandone le basi alla radice” (pag. 252).

Note

Proprio nel decennio ’70 sono state realizzate alcune delle principali riforme del dopoguerra: l’approvazione della legge sul divorzio nel 1972, con la vittoria del No al referendum abrogativo del 1974, l’approvazione dello Statuto dei lavoratori nel 1974 e l’approvazione della legge 194 sull’aborto, l’istituzione del Servizio sanitario nazionale e l’abrogazione dei manicomi nel 1978. Perseguendo una strategia di attenzione e apertura alla classe media, il PCI raggiunse l’apice con le elezioni del 1975 e 1976.[]

Si tratta di studi descrittivi che raggruppano coloro che condividono posizioni simili nelle relazioni di dominio e subordinazione nelle sfere dell’economia e del lavoro e in quelle della distribuzione di vantaggi e svantaggi che determinano le condizioni di vita.[]

Il miglioramento degli indici del mercato del lavoro non rappresenta di per sé una condizione sufficiente di inclusione se non è affiancato da qualità e stabilità dei rapporti di lavoro: l’occupazione è uno strumento di protezione dal rischio di povertà solo quando il lavoro è stabile, tutelato, sicuro e dignitoso. Il reddito da lavoro non è più in grado di proteggere le persone e il loro nucleo familiare da un grave disagio economico e sociale. Bisogna aggiungere che nel 2023 oltre la metà degli impiegati a tempo parziale avrebbe voluto lavorare di più (era in un part-time involontario, in sostanza), un fenomeno che colpisce di più le donne, in particolare quelle più giovani, che non arrivano a 10mila euro lordi all’anno, mentre il 34% degli occupati laureati (circa 2 milioni di persone) hanno un inquadramento professionale più basso rispetto al titolo conseguito (sono «sovra-istruiti»). Ci sono poi 3 milioni di contratti a termine, persone che lavorano per 6-8 mesi in media all’anno, un milione di persone che lavorano a chiamata (con una media di 50-60-70 giorni all’anno), e un milione di persone che fa lavoro somministrato, mentre sono aumentate le collaborazioni, gli apprendisti e le partite IVA (spesso finte, inquadrate come dipendenti a tempo pieno senza godere dei «privilegi» dei colleghi regolarmente assunti).[]

Si tratta di un fenomeno di segregazione sociale volontaria, con le «comunità recintate», le isole private, i super-yacht, i paradisi fiscali e tanti privilegi esclusivi dei super-ricchi, che il filosofo politico Michael J. Sandel (Quello che i soldi non possono comprare. I limiti morali del mercato, Feltrinelli, Milano 2013; Democracy’s discontent. America in search of a public philosophy, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA 1998) definisce «sky-boxification of society», utilizzando la metafora delle cabine di lusso per i vip negli stadi di baseball, mentre i poveri stanno sotto il sole o la pioggia.[]

Eurostat ha certificato – con i dati pubblicati nel «Quadro di valutazione sociale» che monitora il progresso sociale in tutta Europa – che il reddito disponibile reale lordo delle famiglie è in calo e l’Italia è fanalino di coda in Europa (Grecia a parte): dal 2008 persi 6 punti mentre la media Ue è aumentata di 10. Se nei 27 paesi dell’Unione – prendendo come riferimento il 2008, l’anno della grande crisi – la media dei redditi disponibili nell’ultimo anno sale da 110,12 a 110,82, in Italia cala da 94,15 a 93,74. Rispetto alla media europea, dunque, in Italia il reddito disponibile reale risulta inferiore di oltre 17 punti, a dimostrazione di come le condizioni economiche delle famiglie siano gravi e continuino a peggiorare. Per quanto riguarda il reddito l’Italia rispetto al 2008 ha fatto meglio solo della Grecia – qui nel 2022 il reddito lordo disponibile era al 72,1 rispetto a quello del 2008 – mentre resta lontana dalla Germania con il 112,59 nel 2023. La Francia supera il 2008 – 108,75 nel 2022 – mentre la Spagna è ancora indietro (95,85) ma è in fortissima ripresa.[]

da TransformItalia 5 gennaio 2025