Caro Presidente, questa autonomia è la tomba della Calabria.-di Tonino Perna

Gentile Presidente

ho avuto modo di conoscerla e di apprezzare le sue capacità e un indubbio coraggio ad affrontare situazioni complesse (per usare un eufemismo) come quelle della sanità. Per questo sono rimasto stupito che lei non abbia protestato per la sottrazione di risorse alla nostra Regione, finalizzate alla costruzione del Ponte sullo Stretto, come ha fatto energicamente il presidente della Regione Sicilia, per altro del suo stesso partito.

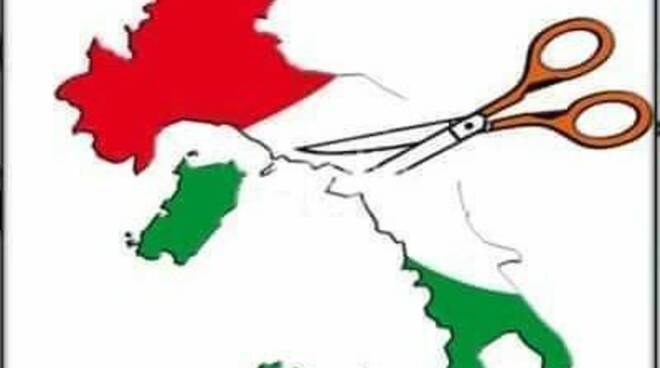

Ma, questo taglio effettuato dal governo alle risorse regionali non è niente al confronto dei danni irreparabili che comporterà l’adozione della “autonomia differenziata”, che sta per essere approvata dal Parlamento. Infatti, sta per essere trasformato in legge l’esiziale progetto della Lega che spaccherà radicalmente il nostro paese. Quello che era il progetto originario di Bossi si sta realizzando dopo trent’anni. Me ne sono occupato in tempi non sospetti e ho dedicato un capitolo del volume “Lo sviluppo insostenibile “ (Liguori ed. 1994, oggi ristampato dalla casa ed. Città del sole) per quantificare i danni inflitti al Mezzogiorno dalla secessione fiscale del Nord.

Come scriveva negli anni ’80 il noto economista Paolo Sylos Labini, la spesa pubblica è il motore del Mezzogiorno, una variazione verso l’alto o il basso ha una immediata ripercussione sul reddito pro-capite, investimenti, occupazione. Non solo tra spesa pubblica e struttura socio economica del Mezzogiorno c’è una forte correlazione, ma gli effetti di una significativa variazione sono percepibili già in capo ad un triennio. Per questo possiamo prevedere l’impatto di breve e medio periodo della cosiddetta autonomia differenziata, ovvero della “secessione del Nord”.

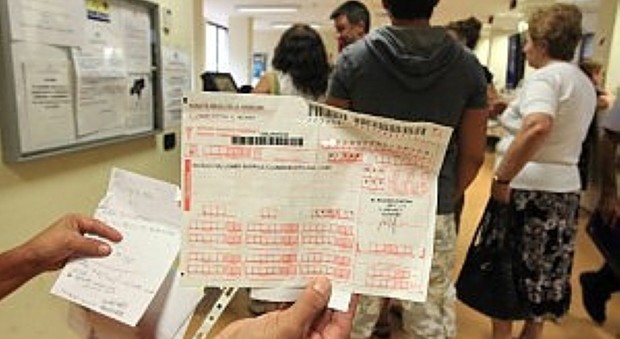

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono le sole regioni che hanno un surplus consistente tra le tasse che pagano e quello che ricevono dallo Stato, tutte le altre o sono in pareggio con piccoli scostamenti positivi (le regioni del Centro-Italia) o sono in deficit come la Liguria e tutte le regioni a Statuto Speciale, e naturalmente il Mezzogiorno con in testa la Calabria. Se la spesa per la sanità e la scuola dovesse essere regionalizzata le regioni in deficit si troverebbero nell’impossibilità di pagare gli attuali salari e stipendi e mantenere, contemporaneamente, l’occupazione in questi settori.

La coperta diventerebbe improvvisamente corta. Sicuramente ci sarebbe un blocco totale e di lungo periodo nel turn over, anzi verrà favorito il pensionamento anticipato, le tasse regionali portate al massimo, nuovi contratti con i sindacati su base regionale. Lo scontro sociale, il blocco delle attività sarebbe inevitabile e il caos regnerà sovrano. Quando l’autonomia differenziata sarà messa a regime, dopo un triennio le conseguenze sull’economia del Mezzogiorno, tenendo conto della correlazione della spesa pubblica con le altre variabili socio-economiche, possono essere così prefigurate: il reddito pro-capite subirà una caduta intorno al 12% , l tasso di disoccupazione arriverà sopra la soglia del 25%, gli investimenti subiranno un tracollo di quasi il 30%.

Possono apparire dati esagerati se non si conosce l’effetto a spirale, quello che Gunnar Myrdal, Nobel per l’economia, chiamava il principio di “causazione circolare”. Il delinking del Nord non avrà solo un impatto negativo su una gran parte del paese (non solo nel Mezzogiorno) ma porterà ad una frantumazione politica del nostro paese, ad una Unità fittizia in un territorio diviso in tanti statarelli.

Quello che meraviglia è come FdI, il partito della Nazione, possa accettare tutto questo in cambio di un presidenzialismo inseguito come un mantra dai tempi di Almirante. Diversamente Forza Italia, se non avesse la memoria corta, potrebbe rivendicare il fatto che il suo fondatore riuscì a bloccare strategicamente quella secessione del Nord che, all’inizio degli anni ’90, sembrava inarrestabile. I “patrioti” meridionali, per usare le categorie della presidente del Consiglio, debbono essere ricompensati così dopo aver dato il proprio sangue per liberare Trento e Trieste, dopo aver dato braccia e cervelli alla ricostruzione del Nord uscito a pezzi dalla seconda guerra mondiale.

Caro Presidente, Lei ha in questo momento una grande responsabilità: l’autonomia differenziata è la tomba della Calabria e segna la fine dell’Unità nazionale. Non si illuda che i Lep possano risolvere la questione, ci sono tanti modi per renderli inefficaci. Mi creda, non è una questione di appartenenza politica (anche il Pd ha il suo scheletro emiliano nell’armadio), ma di rivendicare il diritto ad una esistenza degna per le popolazioni meridionali, a partire da quella calabrese.

da “il Quotidiano del Sud” del 17 dicembre 2023