Sulla Calabria una lastra di cemento. Troppe abitazioni vuote e troppe abusive.-di Battista Sangineto

La Calabria è sepolta sotto un’enorme ed orribile lastra tombale di cemento, il cemento armato di un milione e 375.504 abitazioni certificate dall’ultimo censimento dell’ISTAT del 2023 a fronte di un milione e 855.454 abitanti molti dei quali, lo sappiamo, non sono neanche davvero residenti in questa regione.

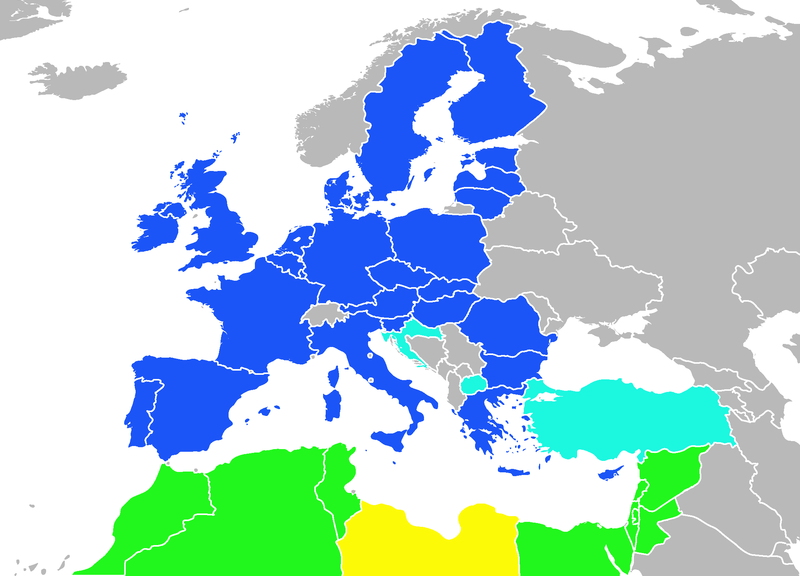

A queste abitazioni vanno aggiunte le altre 143.875 che, secondo una indagine condotta nel 2013 dall’Agenzia delle Entrate in Calabria, sono totalmente sconosciute al fisco e al catasto. Nella nostra regione, dunque, c’è una casa ogni 1,3 calabresi la qual cosa significa che il cemento ha irreversibilmente impermeabilizzato ogni lembo della regione come dimostrano i dati dell’ISTAT e dell’ISPRA del ‘23 secondo i quali è stato consumato ben l’11,7% dell’intera superficie di una regione che comprende -per una larghissima percentuale del suo territorio- inconsueti e multiformi paesaggi composti da valli impervie, altopiani, alte colline e montagne.

Questa varietà e singolarità di orizzonti geografici e climatici che Guido Piovene, nel suo bellissimo “Viaggio in Italia”, descrive mirabilmente così: “Viaggiare in Calabria significa compiere un gran numero di andirivieni, come se si seguisse il capriccioso tracciato di un labirinto … Rotta da quei torrenti in forte pendenza, non solo è diversa da zona a zona, ma muta con passaggi bruschi, nel paesaggio, nel clima, nella composizione etnica degli abitanti. È certo la più strana delle nostre regioni … Nelle sue vaste plaghe montane talvolta non sembra d’essere nel mezzogiorno, ma in Svizzera, nell’alto Adige, nei paesi scandinavi. Da questo nord immaginario si salta a foreste di ulivi, lungo coste del classico tipo mediterraneo … La Calabria è una mescolanza di mondi … Si direbbe che qui siano franati insieme i detriti di diversi mondi; che una divinità arbitraria, dopo aver creato i continenti e le stagioni, si sia divertita a romperli per mescolarne i lucenti frammenti”.

Come se l’inconcepibile mostruosità della lastra tombale di cemento che ci ha sottratto per sempre la multiforme bellezza della Calabria, non fosse sufficiente per far cambiare mestiere alla classe dirigente calabrese, si apprende, per sovrappiù, che l’ISTAT -nel suo annuale rapporto “Il benessere equo e sostenibile in Italia” pubblicato nel maggio del ‘25- riporta un dato rilevato dal Cresme (Centro di Ricerche di Mercato).

Questo rapporto pone, nel 2022, la Calabria in cima alla classifica dell’illegalità edilizia con il 54,1% delle abitazioni abusive al pari della Basilicata (anch’essa con il 54,1%), ma prima della Campania (50,1%), della Sicilia (48,2%) e della Puglia (34,8%), mentre la media nazionale è del 15,1%.

Al danno irreversibile inferto alla bellezza del paesaggio si deve aggiungere la beffa dell’illegalità delle costruzioni che è intimamente legata, com’è evidente, all’evasione fiscale. In un recentissimo rapporto la CGIA di Mestre rileva che -nonostante la legge in vigore riconosca ai Comuni che segnalano all’Agenzia delle Entrate situazioni di infedeltà fiscale (l’Irpef, l’Ires, l’Iva, le imposte di registro/ipotecarie e catastali) un importo economico del 50% di quanto accertato- solo il 4% dei sindaci ha denunciato irregolarità.

Su 7.900 Comuni presenti in Italia, infatti, solo 296 (pari al 3,7 per cento del totale) hanno trasmesso, in materia di evasione, delle “segnalazioni qualificate” agli uomini del fisco. In Calabria, “ça va sans dire”, solo 10 su 404 Comuni (il 2,5%) hanno inviato le suddette ‘segnalazioni’: Villa San Giovanni (Rc), Reggio Calabria, Bisignano (Cs), Luzzi (Cs), Acquappesa (Cs), Melito di Porto Salvo (Rc), Castrolibero (Cs), Altilia (Cs), Fuscaldo (Cs) e Crotone. Dal 2016 al 2023 dei 5 capoluoghi di provincia calabresi solo Reggio Calabria ha ricevuto regolarmente contributi recuperati dall’evasione (circa 400mila euro dal 2016 al 2023).

Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, invece, non avendo segnalato nulla non hanno ottenuto alcun contributo, mentre Crotone ha ottenuto ben 3 (tre) euro, ma solo nel 2023.

Si deve aggiungere –grazie, di nuovo, alle statistiche ISTAT del 2023 – che questo profluvio di cemento armato non serviva a soddisfare i bisogni abitativi dei calabresi perché la Calabria è terza, dopo la Valle d’Aosta ed il Molise, per numero di case non abitate permanentemente con l’altissima percentuale del 42,2% di abitazioni vuote.

A chi, e a cosa, servono tutte queste case vuote?

Credo che sia arrivato il momento di smetterla di consumare suolo agricolo, di devastare il paesaggio rurale e quello delle città; è arrivato il momento di porre fine alle colate di cemento sia quelle legalizzate dai PSC e dai PSA sia, soprattutto, a quelle illegali, ma bisogna ristrutturare, ammodernare, abbellire le abitazioni esistenti e abbattere il maggior numero possibile delle case abusive.

Un “vaste programme”, come sarcasticamente avrebbe detto Charles De Gaulle, se un simile proponimento venisse da parte di un Amministratore di un Comune o di una Regione, ma l’imperatore Diocleziano, molti secoli prima, era già convinto che “nihil difficilius est quam bene gubernare”.

da “il Quotidiano del Sud” del 5 giugno 2025

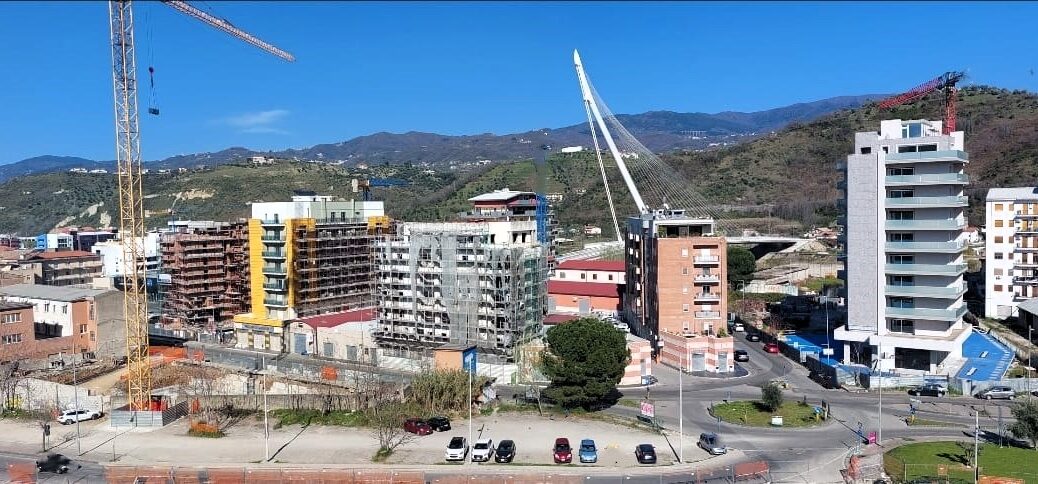

foto: Battista Sangineto, vista di via Popilia dal Castello di Cosenza